Nasce nel 2009 con l’intento di creare un punto di incontro per gli appassionati di musica, di artigianato, di belle arti in generale, dove sia possibile isolarsi ad ascoltare i suoni naturali degli strumenti musicali in un ambiente antico vicino alla natura.

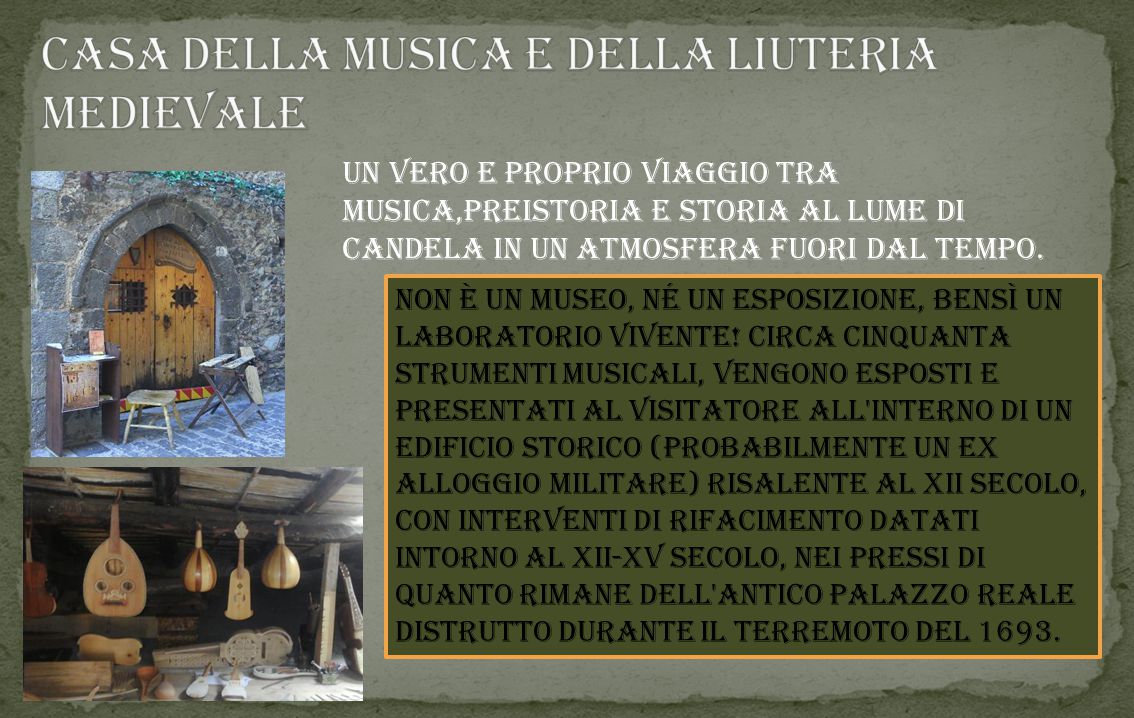

Casa della Musica e della Liuteria – Randazzo

La Casa è un edificio costruito tra XII e XV secolo. Da un lato si affaccia sulla Via S. Caterinella, nel quartiere di S.Martino, dall’altro sporge sulla valle del fiume Alcantara e i monti Nebrodi.

La Casa è un edificio costruito tra XII e XV secolo. Da un lato si affaccia sulla Via S. Caterinella, nel quartiere di S.Martino, dall’altro sporge sulla valle del fiume Alcantara e i monti Nebrodi.

Nella luce discreta dei suoi ambienti silenziosi sono custoditi oltre 60 strumenti musicali e oggetti sonori che documentano l’interesse umano per i suoni dalla Preistoria al Medioevo.

La singolarità di questa collezione è che tutti questi oggetti durante la visita vengono suonati dal loro autore, che ne spiega l’origine, le particolarità e la funzione. Nella stanza più grande 40 posti a sedere permettono anche a un pubblico numeroso, come gruppi scolastici e comitive organizzate, di godere della sosta negli ambienti medievali ravvivati dai racconti e dalla musica. Le visite serali a lume di candela.

L’ESPOSIZIONE

Giuseppe Severini – Randazzo

Si comincia dagli oggetti sonori utilizzati fin dall’epoca preistorica: frutti essiccati, mandibole di animali, ossa, legni, pietre, corni e conchiglie.

Seguono oggetti naturali modificati al fine di produrre suoni: canne e tibie di animali tagliate e forate per creare dei primitivi flauti, i primi strumenti ad ancia, precursori delle Zampogne, poi i “Rombi” preistorici ricavati da lastrine di osso o di legno, le “Cicale” fatte con gusci di noci, spago e legnetti.

Seguono oggetti naturali modificati al fine di produrre suoni: canne e tibie di animali tagliate e forate per creare dei primitivi flauti, i primi strumenti ad ancia, precursori delle Zampogne, poi i “Rombi” preistorici ricavati da lastrine di osso o di legno, le “Cicale” fatte con gusci di noci, spago e legnetti.

Giuseppe Severini – Randazzo

Si prosegue con uno dei primi strumenti a corde, la Kythara greca, col Kanon di Pitagora, il primo “accordatore” della storia europea, l’Epinette des Vosges, l’Arpa medievale di Santiago de Compostela, e poi Salteri a percussione e infine i Liuti.

Seguono una serie di strumenti ad arco, dai Rebab ricostruiti a partire dalle pitture della Cappella Palatina di Palermo (secolo XII) alle Lyre senza tastiera al Lyrone basso al “Violino siciliano di canna” alla Gusle yugoslava a una sola corda.

Infine la Symphonia e la Ghironda, le prime “macchine per la musica” medievali.

Infine la Symphonia e la Ghironda, le prime “macchine per la musica” medievali.

Inoltre si possono ascoltare le campane intonate del Tintinnabulum e, quando c’è vento, la tessitura di armonici dell’Arpa eolica.

Giuseppe Severini – Liutaio

E’ possibile acquistare un cd di musica medievale eseguito da Secoli bui, un DVD sulla Casa e sugli strumenti musicali antichi, un libro di racconti ispirati alla storia di Randazzo e anche piccoli strumenti musicali.

|

|

|

Randazzo, Catania, via S. Caterinella 19 aperto tutti i giorni. tel.349 4001357

fonte: www.secolibui.com

| Un luogo forse unico in Italia La Casa della Musica a Randazzo Non è un museo, né un’esposizione, bensì un laboratorio vivente Di Francesca Bisbano |

||||||||||||

Mille anni di storia quasi dimenticata oggi rivivono attraverso la passione di un esperto maestro liutaio nel cuore della città di Randazzo! Cos’è la Casa della Musica? L’idea nasce dalla necessità di dare un ordine alla casa e valorizzare l’opera di chi ormai da anni propone una serie di spettacoli, comprendenti canti, danze, azioni musico-teatrali, nonché rievocazioni storico-medievali, in tutta la Sicilia. Chi vi entra può vedere, toccare ed ascoltare dal vivo gli strumenti musicali, venendo a contatto con una cultura ormai dimenticata: il tutto grazie anche alla particolare suggestività prodotta dagli ambienti interni. Parte degli intonaci, infatti, nonché dei recenti interventi, sono stati smantellati con l’intento di recuperare quanto più possibile dell’originario assetto strutturale, nonostante le evidenti tracce di bruciature su gran parte dell’edificio e che dunque in passato hanno giustificato i necessari rifacimenti.

Tuttavia gli ambienti più importanti rimangono : la grande sala, dotata di circa trenta posti a sedere, ove è possibile assistere a varie dimostrazioni musicali in completamento alla presentazione di ogni singolo strumento a cura dello stesso Severini e il laboratorio del liutaio, con forno e cucina a carbone annessi, ove è possibile invece visionare le varie fasi di lavorazione o riparazione degli strumenti. La vista comprende anche un’illustrazione della storia del quartiere San Martino che ospita l’edificio e delle origini del paese, sorto probabilmente sulle rovine dell’antica Tissa. Perché visitare la Casa? I motivi sono molteplici e fortemente soggettivi. Sicuramente una buona ragione risiede tanto nella curiosità, che essa suscita, quanto nella singolarità degli ambienti interni, che fanno perdere del tutto il contatto con la realtà esterna. Chi entra nella casa, entra nel passato!

L’estrema semplicità e schiettezza degli arredi, ma sopratutto il suono dimenticato di Liuti, Campane, Conciglie, Salteri, Lyre ad Arco, Flauti di ogni sorta, Ghironde, Tamburi e tanti altri strumenti, ricordano al visitatore che un tempo, accanto ai canti gregoriani, gelosamente studiati e tramandati nelle maestose abazie o negli innumerevoli monasteri italiani, poichè considerati base della tradizione monodica medievale, è esistita anche la musica profana, legata ad una tradizione para-liturgica, che mostra verso gli strumenti e le forme musicali del tempo un’attenzione maggiore di quanto in genere s’ immagina. Canti goliardici vengono posti all’attenzione degli ospiti, suoni remoti, antichi idiomi, come il lombardo del 1500, uniti a canti catalani e al “canso”, le cui strofe richiamano gli antichi filoni cortesi-cavallereschi, ricreano un’atmosfera unica, misteriosa, quasi magica, che colpisce anche l’anima dell’ospite più ignaro! CASA DELLA MUSICA E DELLA LIUTERIA MEDIEVALE |

||||||||||||

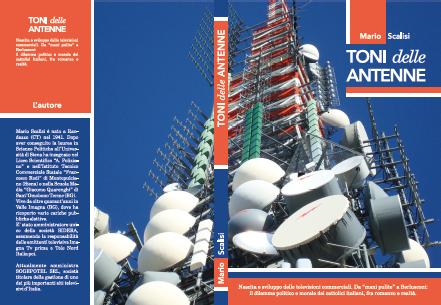

Mario Scalisi

Mario Scalisi nasce a Randazzo il 16 febbraio 1941.

Consegue il diploma di Maturità al Liceo Scientifico Principe Umberto di Savoia di Catania e la Laurea in Scienze politiche all’Università di Siena, città dove collabora col giornale “La Martinella”.

Negli anni 1968 e 1969 insegna al Liceo Scientifico “A. Poliziano” e nell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Redi” di Montepulciano (SI).

Durante questi due anni, però, resta interessato ai problemi di Randazzo e, con la collaborazione di Santino Cammarata, a cui si aggiungono Gaetano Lazzaro, Vincenzo Romano, Paolino Lazzaro e Salvatore Scalisi, pubblica una serie di numeri unici, con i quali, in modo irriverente, mette a nudo le paralizzanti contraddizioni interne della maggioranza assoluta che all’epoca amministrava il comune.

Alle elezioni del 7 giugno 1970 risulta eletto consigliere comunale e ricopre la carica di vicesindaco.

Carica dalla quale si dimette alla fine dello stesso anno, perché nominato professore presso la Scuola Media “Giacomo Quarenghi” di Sant’Omobono Terme (BG), pur mantenendo sino alla scadenza del 1975 la carica di consigliere comunale di Randazzo.

In Valle Imagna, di cui Sant’Omobono Terme è capoluogo, ricopre numerose cariche, anche elettive:

dal 1975 al 1980 è presidente della biblioteca comprensoriale;

dal 1980 al 1985 è membro dell’Unità Socio Sanitaria Locale di Ponte San Pietro (BG), dove ricopre la carica di Presidente della Commissione Igiene;

dal 1985 al 2011 è consigliere comunale e, nell’arco di questo periodo, precisamente dal 1985 al 1993, ricopre la carica di Vicesindaco di Sant’Omobono Terme mentre,

dal 1985 al 1990, è contestualmente Presidente del Consorzio Idrico Valle Imagna e, a Bergamo , componente del direttivo del Consorzio dei Bacini Imbriferi Montani del lago di Como e fiumi Brembo e Serio;

dal 1990 al 2006 è componente della Comunità Montana Valle Imagna, dove, per un quinquennio, ricopre la carica di Assessore ai lavori Pubblici.

Due amici imprenditori di Sant’Omobono Terme lo coinvolgono sin dal 1976 nelle problematiche riguardanti la diffusione dei segnali televisivi.

Dal 1987 al 1992 è amministratore unico della società SIDERA srl. In tale veste assume la responsabilità dell’ emittente televisiva Imagna TV. Nel 1991 SIDERA SRL è acquisita da una società facente capo a Stefania Craxi. Imagna Tv diventa emittente regionale col nome di Tele Nord Italia con sede a Milano.

Nel 1991 SIDERA SRL è acquisita da una società facente capo a Stefania Craxi. Imagna Tv diventa emittente regionale col nome di Tele Nord Italia con sede a Milano.

Nel 1992 presidente di SIDERA SRL è Marco Bassetti, fondatore e futuro presidente di Endemol Italia.

Mario Scalisi permane ancora per oltre un anno in SIDERA srl in qualità di consigliere di amministrazione, quindi si dedica esclusivamente a SOGEPOTEL srl, società titolare di uno dei più importanti siti d’Italia per l’emittenza radiotelevisiva, telefonia mobile e internet, e della quale è amministratore unico sin dal 1991.

Nel 2010, anno del passaggio dalla tv analogica a quella digitale, pubblica il libro “Toni delle antenne”, che fra romanzo e realtà, racconta la nascita e lo sviluppo delle televisioni commerciali.

PREMESSA

Questo libro racconta la storia della postazione radiotelevisiva di Valcava di proprietà dei fratelli Carlo e Italo Manzoni di Sant’Omobono Terme, ameno paese della Valle Imagna in provincia di Bergamo.

Sono veri tutti i nomi delle società, delle emittenti, delle ditte, dei professionisti, degli amministratori pubblici e privati, dei politici, dei pubblici funzionari e delle persone citati nel libro.

La narrazione degli avvenimenti riguardanti uno dei principali siti del più ricco e popoloso bacino d’utenza radiotelevisiva d’Italia costituisce un particolare punto di vista dal quale il lettore può attingere qualche informazione inedita sulla nascita e i successivi sviluppi delle televisioni e delle radio commerciali in Lombardia.

Presentazione libro “Toni delle Antenne” di mario Scalisi

Con diversa fortuna cercarono di affermarsi nel liberalizzato settore della comunicazione editori importanti, quali Mondadori, Rizzoli, Rusconi e Peruzzo, l’imprenditore Silvio Berlusconi e Salvatore Ligresti. E non fecero mancare la loro presenza, in modo diretto o indiretto, alcuni uomini politici: da Craxi a Vittorino Colombo a Valter Veltroni.

La storia della postazione radiotelevisiva scorre insieme a qualche vicenda dell’ agonizzante sistema della Prima Repubblica, s’ incontra con personaggi destinati ad assumere ruoli di rilievo nell’ entourage di Silvio Berlusconi e vive le riflessioni e il tormento di quei cattolici, che, ritrovatisi orfani della Democrazia Cristiana, hanno visto nella coalizione e nella formazione volute dal Cavaliere di Arcore la più congeniale ancora di salvezza per continuare nel loro impegno politico.

Ma con la storia vera della postazione è intrecciata una storia di pura fantasia.

Così come nel film di Robert Zemeckis Chi ha incastrato Roger Rabbit recitano insieme attori in carne ed ossa e cartoni animati, in questo libro convivono fatti reali con quelli inventati ma possibili, almeno secondo il pensiero del principale personaggio del romanzo.

Per conciliare la realtà con la fantasia è stato necessario l’uso di alcuni nomi non veri: Toni, il signor Vito e il Professore, i quali , solo per la parte riferita alla storia del sito radiotelevisivo, nel loro insieme rappresentano i signori Carlo e Italo Manzoni e l’amministratore della società che gestisce la postazione radiotelevisiva di Valcava, cioè l’umile autore di questo libro.

Pure di fantasia è il nome di Osvaldo, personaggio in parte vero, mentre totalmente di fantasia è la signora Franca.

Nulla è opportuno dire su Angela. La meravigliosa fanciulla, che profuma del profumo di tutti i fiori del mondo è lasciata procedere in modo autonomo dalla sensibilità e dai convincimenti religiosi dell’autore del libro alla sensibilità e ai convincimenti dei lettori.

Qualunque sia l’identità che ciascun lettore vorrà liberamente attribuire alla fanciulla, è da lei che provengono gli stimoli per alcune importanti riflessioni.

Riflessioni necessarie affinché il protagonista del romanzo prenda la decisione d’impegnare le proprie risorse e destinarle al perseguimento dell’unità dei cristiani e al rinnovato impegno politico dei cattolici italiani su basi rese libere dalle nostalgie del passato.

Mario Scalisi

Un articolo sui Sovranismi: da Antonio Canepa a Umberto Bossi e Matteo Salvini .

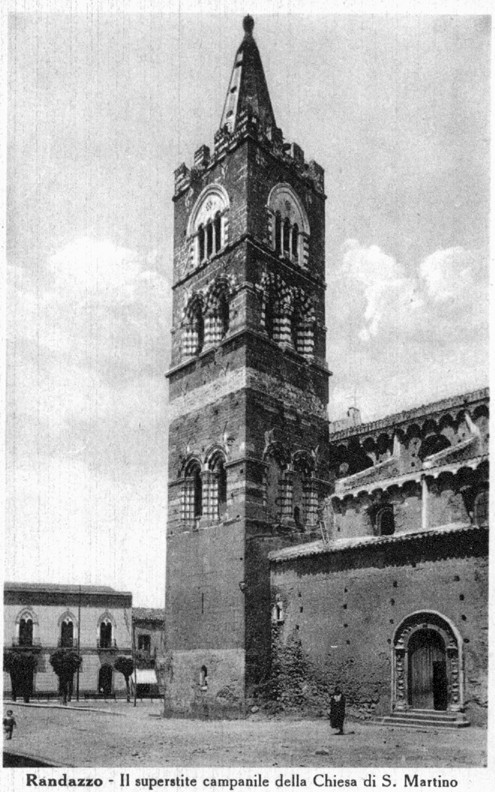

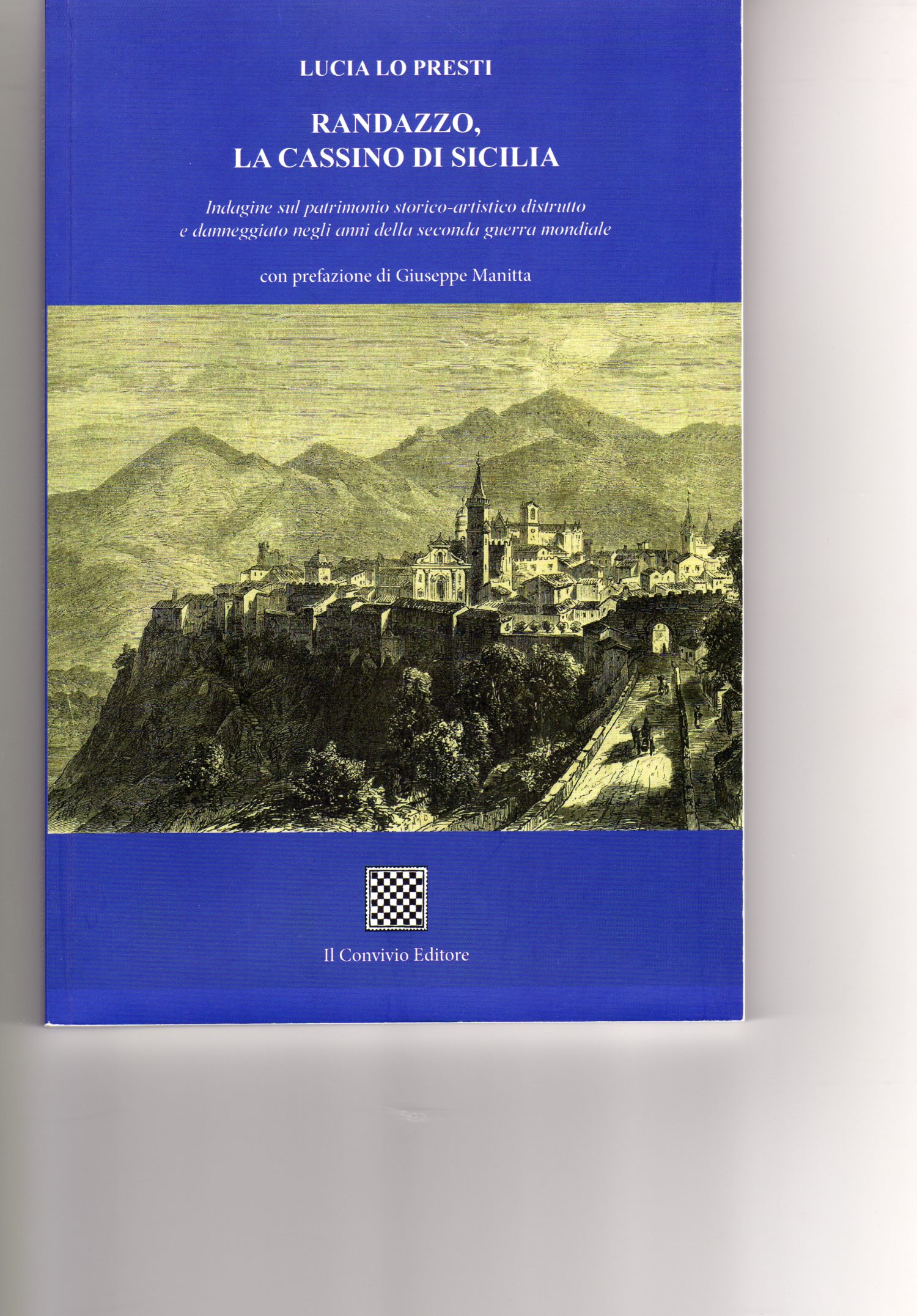

Randazzo : Sala consiliare “Falcone e Borsellino” gremita per la presentazione del libro postumo di Lucia Lo Presti

“Randazzo la Cassino di Sicilia. Indagine sul patrimonio storico-artistico distrutto e danneggiato negli anni della seconda guerra mondiale”.

Maristella Dilettoso

Si è svolta il 23 aprile, presso la Sala consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Randazzo, gremita da un folto pubblico di amici, parenti, conoscenti, giovani e non, la presentazione del libro di Lucia Lo Presti Randazzo, la Cassino di Sicilia. Indagine sul patrimonio storico-artistico distrutto e danneggiato negli anni della seconda guerra mondiale, pubblicato da Il Convivio Editore. Una presentazione di certo insolita, per l’assenza dell’autore.

Dopo il saluto del primo cittadino, prof. Michele Mangione, ha preso la parola Gaetano Di Silvestro, in veste di moderatore, tracciando una breve biografia di Lucia Lo Presti, una ragazza di Randazzo che nel 2012 aveva conseguito la laurea all’Accademia di Belle Arti di Catania, specializzandosi in Restauro, venuta a mancare a soli 28 anni il 5 giugno 2014, dopo aver lottato contro una lunga malattia.

Il volume presentato è appunto la sua tesi di laurea, che i familiari hanno voluto pubblicare non solo per onorarne la memoria, e per rendere tutti partecipi di una ricerca rilevante per la storia della città, ma anche per devolverne il ricavato alla Fondazione IEO (Istituto Europeo Oncologico) – CCM di Milano. Si tratta di una monografia che indaga i danni subiti dalla cittadina di Randazzo durante i bombardamenti del 1943, al fine di fare un bilancio non solo delle opere distrutte, ma anche di quelle danneggiate e ancora recuperabili.

Primo relatore è stato Giuseppe Manitta, direttore editoriale de “Il Convivio”, critico letterario, autore di numerosi volumi, tra i quali apprezzati studi sul Leopardi, ma anche compagno di studi di Lucia, negli anni di frequentazione del Liceo classico “Don Cavina” di Randazzo:

“Con Lucia ci eravamo conosciuti in un’aula del Liceo – ha esordito – e quindi la mia partecipazione emozionale è superiore rispetto ad altri episodi del genere” e ha proseguito analizzando la metodologia utilizzata dall’autrice nella ricerca e nell’uso delle fonti, affermando: “Lucia ha svolto un lavoro fondamentale, quello che è avvenuto a Randazzo fa parte della storia, ma purtroppo i piccoli centri mancano di studi su tali avvenimenti, e Lucia ha colmato questo vuoto. Il metodo di ricerca e il metodo storiografico individuano la centralità di Randazzo nella 2a guerra mondiale, poiché il paese si trovava lungo una linea di difesa che interessava le forze italo-tedesche. Oltre alle fonti letterarie e alle testimonianze, ancora più importanti sono le fonti iconografiche, sia quelle antecedenti la distruzione, sia le immagini riprese nel momento della distruzione, che mostrano le deturpazioni subite dalla città”, per concludere: “Nel libro di Lucia non è vi è solo l’analisi della distruzione, ma di quello che si può recuperare del patrimonio artistico e architettonico, quindi il libro va letto anche in positivo”.

È stata poi la volta di Maristella Dilettoso, per oltre un trentennio direttrice della Biblioteca comunale, giornalista, autrice di numerosi articoli e di testi sulla storia e tradizione locale, che si è soffermata sugli aspetti devastanti dei bombardamenti del luglio-agosto 1943 per la città di Randazzo, su come quei tragici giorni furono vissuti dagli abitanti, e quanto negli anni e nelle generazioni successive sia stato importante per loro conoscere quale fosse prima il volto della città.

“La mia generazione ha avuto la sorte di non conoscere la guerra, almeno non direttamente, ma è cresciuta nell’immediato dopoguerra, quando il ricordo di quei giorni, e di quegli eventi, era ancora troppo forte, e tante ferite non si erano ancora chiuse e cicatrizzate.

La mia generazione non è cresciuta soltanto con i racconti delle fiabe, ma è venuta su anche con i racconti ancora vivi del tempo di guerra, racconti di aerei, di bombe, di sfollamento nelle campagne, di incertezza del domani, di fame, di paura.

La mia generazione ha camminato, per diversi anni, lungo le strade di un paese che portava visibili le stimmate della guerra, imbattendosi ancora in tante case e palazzi sventrati impietosamente, o ridotti in macerie.

Cosa c’era, cosa è scomparso, cosa è rimasto, cosa è stato recuperato… ecco l’importanza di questo libro”, aggiungendo: “Il libro si rivela molto interessante perché è un altro tassello che va ad aggiungersi agli scritti che costituiscono, sotto aspetti diversi, la bibliografia su Randazzo, per noi randazzesi e per quanti ne avessero la voglia, potrà essere utile a ricostruire, a immaginare com’era il nostro paese, e a non dimenticare. Inoltre il libro raccoglie, in un tutto organico, notizie che finora si trovavano in ordine sparso, e offre una vera e propria mappatura del paese, perché suddivide la materia in edilizia sacra, civ

ile, militare, toccando chiese, palazzi, edifici pubblici, vie, porte, ecc. e distinguendo tra patrimonio distrutto, danneggiato, e recuperato”.

Come puntualmente è documentato dal libro di Lucia Lo Presti, il luglio – agosto 1943 fu un mese di incessanti attacchi aerei, dove, ad onta della Convenzione dell’Aja del 1907, non si esitò a bombardare ospedali, edifici indifesi, chiese e luoghi di culto, vi persero la vita molti civili, e come se ciò non bastasse, vi furono anche gli strascichi, a causa dei tanti ordigni inesplosi di cui pullulava il territorio di Randazzo, che nell’immediato dopoguerra causarono morti e numerosi feriti, anche tra i bambini. “A morire, oltre la gente, furono anche le opere d’arte…” con questa frase lapidaria Lucia concludeva infatti la sua Tesi di laurea.

Molto indovinate le citazioni di scrittori siciliani poste in apertura dei capitoli: dalla Cronachetta siciliana di Nino Savarese, per la parte storica, e dagli autori randazzesi per la parte descrittiva, è come se questi incipit facciano da contrappunto alla descrizione dei nudi fatti, proponendo le sensazioni e riflessioni dell’uomo.

Il sindaco di Randazzo, Michele Mangione, ha concluso, nella sua qualità di docente, ravvisando l’opportunità di adottare il testo nelle scuole superiori, e la necessità di trasmettere ai ragazzi i valori della tradizione locale, educarli a conoscere la storia del proprio paese, di avviare dei progetti che incoraggino gli alunni a ricostruire, anche attraverso la conoscenza delle fonti orali, la mappatura del paese e del patrimonio scomparso, per far crescere una gioventù impegnata a raccogliere il valore della storia e della propria storia personale.

Dopo alcuni interventi del pubblico in sala, fra gli altri quello del professore Arcidiacono, dell’Accademia di Belle Arti, col quale la giovane scomparsa aveva collaborato negli ultimi tempi a un tirocinio per il restauro di una chiesa a S. Pier Niceto, e della dott.ssa Rossella Caporale, amica e collega di studi, che tra l’altro ha osservato: “Lucia sarebbe stata felicissima, perché desiderava concretizzare con la pubblicazione questo suo lavoro”, è stato il coordinatore della serata, Gaetano Di Silvestro, a concludere, dicendo:

“Penso che Lucia ci abbia voluto dare un messaggio, di riunire le nostre forze, di capire le ricchezze che possediamo e di raccoglierne il frutto, il messaggio che ci lascia Lucia è di amore verso il proprio paese”.

Maristella Dilettoso (Articolo pubblicato su Il Convivio n. 65 – 2016)

————————————————————-

Lucia Lo Presti – La Cassino del Sud

(Randazzo 23 aprile 2016: Aula Consiliare “Falcone e Borsellino” – contributo di Maristella Dilettoso durante la presentazione del libro)

Gli Alleati a San Martino – Randazzo

Maristella Dilettoso

Se mi trovo qui stasera, è perché tempo addietro i familiari di Lucia vollero affidarmi questo testo per una revisione, prima di darlo alle stampe, e voglio ringraziarli per questa fiducia.

Il testo, infatti, era nato come una tesi di laurea, e prima che diventasse un libro, questo era un primo passaggio obbligato: dei passaggi successivi, e dell’aspetto editoriale, si è occupato poi Giuseppe Manitta. Sinceramente, dopo il suo intervento, dove sono stati approfonditi gli aspetti storici e letterari, c’è poco da aggiungere.

Avevo conosciuto l’autrice, anche se superficialmente, per ragioni familiari, e inoltre quando operavo presso la biblioteca comunale, l’avevo incontrata spesso proprio mentre lavorava alla tesi, e cercava dei testi, delle fonti, e qualche suggerimento.

Tuttavia c’è un altro aspetto di questo lavoro che mi intriga, e che mi ha incuriosita da sempre, ed è la voglia di capire, di sapere come e quanto sia cambiato il volto di Randazzo nell’arco di un secolo. Tanto che mi ero occupata anni addietro dell’argomento, dei bombardamenti alleati e di ciò che ne è conseguito per Randazzo, molto più in breve, naturalmente, per un articolo pubblicato nel 2000, dove provavo a censire i danni riportati dalla città a causa dell’evento più catastrofico che l’abbia colpita fino ad ora. Questa è una ragione in più perché questo scritto mi ha profondamente colpita e interessata.

La mia generazione ha avuto la sorte di non conoscere la guerra, almeno non direttamente, ma è cresciuta, negli anni dell’immediato dopoguerra, quando il ricordo di quei giorni, e di quegli eventi, era ancora troppo vivo nei più grandi, tanti lutti erano ancora troppo recenti, tante ferite non si erano ancora chiuse e cicatrizzate.

Le macerie lungo il corso Umberto – Randazzo

La mia generazione non è cresciuta soltanto con i racconti delle fiabe, ma è venuta su anche con i racconti ancora vivi del tempu ri guerra, ed erano racconti di aerei, di fortezze volanti, di spezzoni incendiari, di oscuramento, di sfollati nelle campagne, di incertezza del domani, di fame, di paura.

La mia generazione ha camminato, per diversi anni, lungo le strade di un paese che portava visibili i segni della guerra, perché la ricostruzione fu lenta e faticosa, percorrendo quelle vie ci imbattevamo ancora in tante case e palazzi sventrati in modo impietoso, o ridotti in cumuli di macerie, e quelli rimasti in piedi mostravano sui muri, come delle ferite ancora aperte, i fori delle bombe.

La maggior parte dei randazzesi visse quella “lunga estate calda” del 1943 nelle case di campagna, nelle proprie o in quelle di amici e parenti, in una strana promiscuità, con poco cibo, dando fondo alle scorte alimentari che erano riusciti a portarsi dietro; qualcuno dei più giovani tentava ogni tanto delle rapide spedizioni in paese, per recuperare qualche provvista dimenticata nella fretta, mettendosi così a duro rischio e pericolo: spesso durante queste “incursioni” trovavano la loro casa già distrutta, in altri casi saccheggiata, o ancora invasa da saccheggiatori, tedeschi o inglesi che fossero.

Andando avanti negli anni, si è fatta sempre più forte e costante la voglia di conoscere quale aspetto avesse Randazzo prima di quel fatidico luglio-agosto 1943, ci sarebbe voluta la macchina del tempo, invece abbiamo dovuto accontentarci di poche immagini viste sui libri, come quello del De Roberto, e di qualche sbiadita foto d’epoca, che purtroppo non documentano tutto, perché di molti angoli del paese, chiese, palazzi, statue, quadri, ecc. non esiste più nessun documento o nessuna testimonianza.

Cosa c’era, cosa è scomparso, cosa è rimasto, cosa è stato recuperato… ecco l’importanza di questo libro.

Soldati Alleati a Randazzo

Vero è, e dobbiamo ammetterlo, che anche prima di allora, ma soprattutto dopo, tanti altri guasti sono stati perpetrati ai danni del nostro patrimonio, e non solo con le distruzioni, ma anche con interventi quanto meno discutibili.

Ma quella che si consumò in appena un mese, un mese interminabile per chi lo visse, fu la più devastante delle catastrofi, il culmine, una sorta di spartiacque tra il prima e il dopo, perché di danni Randazzo ne aveva subiti tanti nel passato, saccheggi, incendi, inondazioni, eruzioni dell’Etna, terremoti, e tanti, anche per incuria umana o ignoranza, ne avrebbe subiti dopo.

Perché dopo i danni inferti dagli Alleati e dai Tedeschi, la storia di Randazzo, è costellata di vere e proprie violenze al patrimonio, al residuo nostro patrimonio, che dal dopoguerra si sono protratte fino ai giorni nostri, penso all’euforia della ricostruzione negli anni ’60, e penso a tanti rifacimenti e restauri anche decisi dall’alto, e spesso improvvidi e di dubbio risultato.

Come già è stato detto, e come puntualmente è documentato dal libro di Lucia, fu un mese di incessanti attacchi aerei, dove in barba alla Convenzione dell’Aja del 1907 non si esitò a bombardare anche ospedali, edifici indifesi, chiese e luoghi di culto, persero la vita numerosi civili, o per mano dei soldati, o sotto le bombe, come quelli che si erano rifugiati dentro la chiesa di S. Martino, devastata dalle bombe il 7 agosto, anzi uno dei beni più danneggiati, e come se ciò non bastasse, vi furono anche gli strascichi, una lunga scia di sangue, a causa di tutti gli ordigni inesplosi di cui pullulava il territorio di Randazzo, che nell’immediato dopoguerra causarono morti e numerosi feriti, anche tra i bambini.

Abbiamo avuto molte testimonianze su quei giorni, oltre a quelle riportate sul libro, credo che ciascuno di noi ne abbia sentito parlare in gioventù, in famiglia e fuori, e purtroppo non abbiamo avuto sempre il buon senso e la preveggenza di registrarle o di trascriverle.

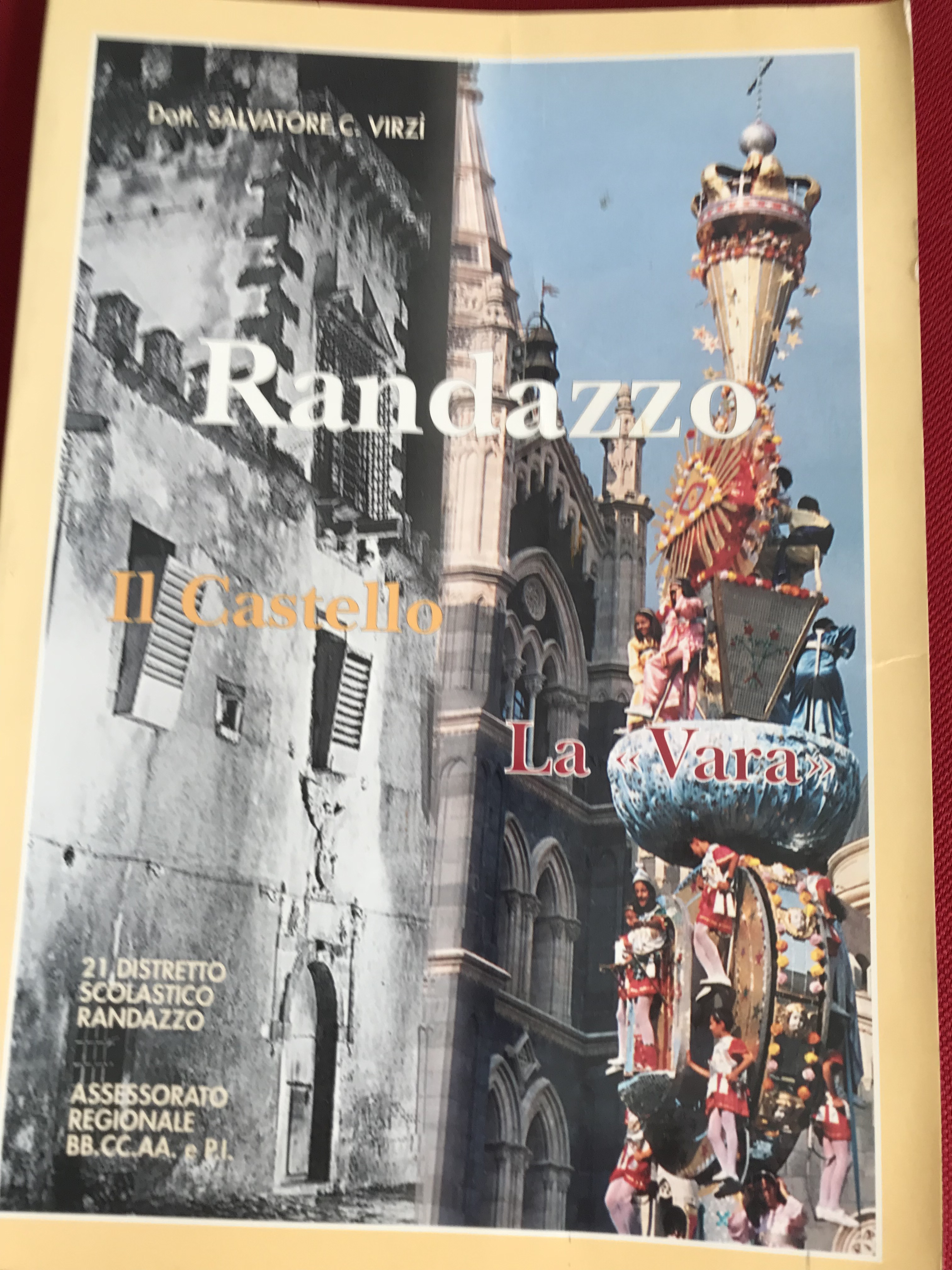

Però una testimonianza, una per tutte, vorrei riportare, dato il tema, quella di un uomo, un grande uomo, che a quei tempi non era ancora cittadino randazzese (lo sarebbe diventato nel 1979). Era venuto a Randazzo nel 1937, aveva trovato una splendida cittadina medievale, uno scrigno di tesori d’arte, e se ne era innamorato, ma anche lui come tutti dovette assistere, in quella estate infausta del 1943, allo scempio e alla devastazione. Parlo di don Virzì, che nella premessa al suo libro sulla chiesa di S. Maria descrive tutto questo con parole che a oltre 30 anni di distanza commuovono e danno i brividi.

“Ho perduto, come tanti altri, tutto, rimanendo con solo ciò che avevo addosso e col rimpianto della distruzione di tutto quello che era stato il sogno più bello della mia vita: la visione di bellezza di una città medievale (e qui descrive tanti particolari, finestre, portali, viuzze…). Ed io, pellegrino doloroso, mi immersi in mezzo a queste rovine, cercando il passaggio tra i mucchi di macerie, … ma ogni cosa gridava il suo dolore e il suo strazio…E il mio cuore impotente pianse davanti alla distruzione di tanto materiale artistico e storico insostituibile che aveva reso, con la sua scomparsa, impenetrabile e incomprensibile ormai alla mente umana intieri periodi storici della vita della città e della Chiesa…”

Per me, se mi concedete una considerazione personale, c’è una statua che compendia e rappresenta la guerra e la distruzione di Randazzo: avrete certamente presente la Madonna attribuita a Vincenzo Gagini, oggi a S. Martino, e un tempo a S. Maria del Gesù. È una statua bellissima, per me la più bella che ci sia a Randazzo, ho visto qualche vecchia fotografia che la ritrae ancora integra… invece adesso è una Madre dall’aria triste, che regge sulle braccia un Bambino con le gambe spezzate… ecco, questa statua è per me una metafora della guerra, una metafora di ciò che la guerra fece e lasciò a Randazzo: dolore, danni agli uomini e alle opere d’arte, la metafora di una storia spezzata.

Infatti “A morire, oltre la gente, furono anche le opere d’arte…” con questa frase lapidaria Lucia conclude la sua Tesi di laurea. È una frase che fa riflettere.

Perché, a rileggere queste pagine, dove è stato profuso impegno, ricerca, lavoro fisico e mentale, nel ricostruire con puntualità, precisione cronologica e documentaria, la sofferenza di una città, è difficile non ripensare alla sofferenza di Lucia, ma anche al fatto che una giovane donna, nell’espressione culminante del suo percorso di studio, qual è una tesi di laurea appunto, ha espresso un atto d’amore, ma anche di speranza e di volontà di recupero, verso il proprio paese.

Il libro si rivela molto interessante – oltre che per lo scopo umanitario e solidale per cui ne è stata voluta la pubblicazione – ma perché è un altro tassello che va ad aggiungersi agli altri scritti che costituiscono, sotto aspetti diversi, la bibliografia su Randazzo, è pregevole per la ricchezza delle fonti, sia locali che esterne, ma su questo si è già soffermato Giuseppe Manitta, per noi randazzesi e per quanti ne avessero la voglia, potrà essere utile a ricostruire, a immaginare com’era il nostro paese, e a non dimenticare.

Questo libro raccoglie, in un tutto organico, notizie che finora si trovavano in ordine sparso, e offre una vera e propria mappatura del paese, perché suddivide la materia in edilizia sacra, civile, militare, toccando chiese, palazzi, edifici pubblici, vie, porte, ecc. e distinguendo tra patrimonio distrutto, danneggiato, e recuperato.

Ho trovato molto indovinate le citazioni dalla Cronachetta siciliana di Nino Savarese, per la parte storica, e degli autori randazzesi per la parte descrittiva, perché è come se questi incipit messi in apertura a ogni capitolo facciano da contrappunto alla descrizione dei fatti, dei nudi fatti, proponendo le sensazioni e riflessioni dell’uomo.

E fa ancora molta impressione (personalmente almeno mi ha molto colpita) rivedere la fredda cronologia dei bombardamenti, dell’aviazione alleata, vedere come, in questo “bollettino delle incursioni” il nome di Randazzo ricorre di continuo, quasi tutti i giorni, in un elenco cosi asettico, di una freddezza chirurgica, direi, dove si elencano le località colpite, e tutto questo mentre qui, nel paese, per ciascun abitante, ogni giornata, ogni incursione, rappresentava altra sofferenza, dolore e distruzione.

Infine, ricordiamoci (non voglio dirlo a scopo consolatorio ché sarebbe riduttivo) che ciascuno continua a vivere attraverso quello che ha prodotto, nel bene come nel male, attraverso le proprie opere: oggi ancora tanta gente del passato, artisti pittori musicisti poeti continuano a parlarci attraverso i loro quadri, le loro musiche immortali, i loro scritti, consegnando all’umanità valori che sopravvivono nella memoria, nella cultura e nella storia. E conoscere il passato del proprio paese alimenta la memoria storica, perché la memoria non è un dato immobile, statico, ma un qualcosa che, passando per la conoscenza delle proprie radici e della propria identità, ci fa proiettare verso il futuro.

Randazzo, la Cassino di Sicilia. Indagine sul patrimonio storico-artistico distrutto e danneggiato negli anni della seconda guerra mondiale:

Il saggio si articola in due parti: i danni che la guerra ha causato e ciò che, dall’altro lato, ha risparmiato.

Per ognuna di esse si ritrovano riscontri e testimonianze documentarie, siano scritturali o iconografiche, così che è possibile per il lettore non solo affidarsi alla descrizione dei mutamenti, ma anche di seguirli ipso oculo.

Tra le opere danneggiate si possono individuare due categorie ben specifiche: le opere completamente distrutte dalla guerra e dalle ricostruzioni o abbattimenti successivi, quindi oramai non identificabili nel tessuto urbano, ed opere gravemente danneggiate ma ancora esistenti…

The essay is divided into two parts: the damage the war caused and what, on the other hand, has saved. For they themselves are iconographic and documentary evidence, or scriptural, so it is possible for the reader not only rely on the description of the changes, but also to follow them ipso oculus. Among the works are damaged you can identify two specific categories: works completely destroyed by war and the subsequent slaughter, then rebuilds or unidentifiable now into the urban fabric, and severely damaged but still standing.

|

|

Alfio Scirto e Pippo Gullotto – Randazzo

Giuseppe Gullotto nato a Passopisciaro nel comune di Castiglione di Sicilia il 5 agosto del 1947 da genitori Randazzesi, la mia biografia nasce su questo sito come primo fondatore di radio libera e successivamente come emittente televisiva.

Da ragazzo dopo la scuola dell’ obbligo la mia passione era rivolta nel campo dei motori, ho imparato l’ arte sotto la direttiva di due bravi meccanici a Riposto, all’età di 20 anni mi sentivo pronto per affrontare questo mestiere da solo che ho fatto fino all’ età di 27 anni, mi sono sposato a 24 anni ed avendo messo su famiglia le esigenze sono aumentate pertanto bisognava guadagnare di più, cosi a malincuore ho dovuto abbandonare l’attività motoristica per andare a fare tutt’altra cosa.

Sono diventato operaio nella tanta discussa Siace cartiera di Fiumefreddo di Sicilia ed avendo a disposizione più tempo ho incominciato a coltivare degli hobby, fermo restando che la meccanica mi accompagna fino ad oggi cercando di fare il mio meglio nel restaurare auto e moto antiche.

I miei primi hobby sono nel campo dell’aeromodellismo che pratico anche adesso, il mio sogno e’ sempre stato volare ho praticato per diversi anni il volo con i delta a motori, il secondo hobby nasce con l’ avvento delle ricetrasmittenti detti comunemente CB o baracchino.

Nel mio paese c’era un’altra persona che praticava lo stesso hobby, lui studiava all’Università di Catania in ingegneria elettronica, ed abbiamo fatto amicizia, un giorno mi chiama per radio e mi chiede se avevo in macchina la radio a modulazione di frequenza per ascoltare della musica indicandomi il canale, lui aveva costruito un trasmettitore l’unico nella nostra zona che era in grado di poter far ascoltare quello che ai giorni nostri ascoltiamo: la RADIO in FM.

Sto parlando del 1973, lui è Alfio Scirto, successivamente diventato mio cognato, ho subito chiesto di costruirne uno per me ma lui prontamente mi disse te lo regalo, dal detto al fatto col suo aiuto ho montato a casa mia una radio libera che inconsciamente utilizzavo senza alcuna autorizzazione, si era sparsa subito la voce di questo avvenimento ed ogni giorno facevo ascoltare la musica che tanta gente mi richiedeva, ed io ho incominciato anche a far sentire la mia voce, ero diventato un conduttore radiofonico senza rendermene conto, comunque la radio aveva un piccolo raggio d’azione dalla postazione dove mi trovavo era ascoltabile da Moio Alcantara, Malvagna, Roccella Val Demone, Santa Domenica Vittoria.

Qualche anno dopo nel 1975, la mia esigenza è stata quella di trasferirmi a Randazzo ed io ero felice di farlo, città che mi piaceva molto perché l’avevo sempre frequentata.

Assieme a me si trasferisce anche il mio hobby, da qui nasce assieme al costruttore Alfio Scirto, Radio Randazzo International, studi in via Torre, (la parte alta della città di Randazzo). Descrivere quei periodi ci vorrebbe tanto tempo, ricordo il giorno dell’inaugurazione degli studi e delle trasmissioni, erano le 15.30 di un sabato estivo, ospiti l’ indimenticabile padre Vincenzo Mancini ed il sindaco Prof. Salvatore Agati, toccava a me fare le presentazioni ero frastornato quasi mi tremava la voce ero molto emozionato, avevo paura di sbagliare avendo accanto due persone di cultura come il Sindaco e l’Arciprete. Per fortuna tutto andò per il verso giusto.

Successivamente tanti ragazzi e ragazze si sono avvicinate e proposti come conduttori quasi tutti sono stati accolti, ed ebbe inizio ufficialmente la prima emittente radiofonica a Randazzo.

Come tutte le cose belle c’è sempre il rovescio della medaglia, dopo qualche mese le autorità giudiziarie ci hanno imposto di chiudere l’emittente perché privi di autorizzazione.

Non erano informati che, essendo stato abolito dalla Corte Costituzionale il monopolio alle trasmissioni di Stato, bastava comunicare all’ispettorato territoriale con sede a Catania della presenza dell’emittente.

Così avendo chiarito la nostra posizione sono riprese le trasmissioni.

Dopo un breve periodo, ci siamo trasferiti in altri studi più confortevoli perché abbiamo ceduto ad altri Radio Randazzo International, la motivazione era quella di avere la possibilità economica per sviluppare e potenziare un’altra realtà e dare anche spazio ad altri gestori con buoni propositi.

Antenne televisive

Con noi nasce in via dei Galvagno Radio Randazzo Centrale, successivamente nel 1980 si unisce ad un’altra realtà radiofonica derivata dalla prima emittente per potenziare la struttura, prende il nome di Radio Randazzo Unita.

E’ doveroso da parte mia ricordare l’amicizia che ci ha legato, all’indimenticabile nostro socio Franco Vagliasindi, per raccontare la nostra storia sia radiofonica e di amicizia si dovrebbe scrivere molto, lui con grande dispiacere di tutti coloro che lo conoscevano e naturalmente dei suoi cari è venuto a mancare in età ancora giovane, ma resta sempre un personaggio da ricordare con affetto. (Radio Randazzo Unita la sua esistenza finisce nell’ anno 1992).

Avendo fatto questa bella esperienza, negli anni 80 si incominciava a parlare di televisione, sempre con mio cognato Alfio Scirto, abbiamo dato vita alla prima emittente televisiva a Randazzo Tele Video Randazzo TVR, prima a carattere locale successivamente sempre con mezzi propri e con poco denaro abbiamo ampliato il bacino d’utenza con un ripetitore a Castiglione di Sicilia contrada Monte Colla adiacente alla postazione Rai, abbiamo costruito il traliccio per ospitare le antenne alto 30 metri, ancora oggi esistenti, tutto in manifattura artigianale con l’aiuto di un nostro amico fabbro Santo Pitinzano.

Successivamente abbiamo portato sul luogo, con una mia macchina e montato con l’ausilio di una carrucola, per intenderci quella usata nei pozzi dell’acqua, ed una scala di legno, quella serve per la raccolta delle olive, i ripetitori ed abbiamo costruito in muratura la casetta per la sistemazione delle apparecchiature.

Completata la postazione ed avendo già acquisito una discreta esperienza ci siamo cimentati a costruire le antenne e i trasmettitori per poter irradiare il segnale, quasi analogo discorso vale anche per le altre postazioni di S. Andrea, Maniace e Castelmola.

Fatte le postazioni ed avendo così potenziato su tutto il territorio il segnale di TVR abbiamo pensato anche a far vedere altre emittenti televisive che stavano nascendo in quel periodo. Ottenuta la loro autorizzazione il “territorio” ha avuto la possibilità di vedere prima il segnale di TELETNA emittente catanese e successivamente altre due emittenti RTP di Messina ed RST emittente calabrese.

Ma la nostra innovazione nel settore non si ferma qui, venendo a conoscenza della nascita di una emittente nazionale CANALE 5 siamo andati a contattare, a monte Lauro vicino la città di Vizzini, il responsabile della postazione di CANALE 5 proponendo la nostra disponibilità ad ospitare a forma gratuita il loro segnale televisivo, per dare la possibilità a questo “territorio” un po’ dimenticato da tutti, ad usufruire di questo servizio, cosa che è avvenuta a breve scadenza cosicché abbiamo avuto prima di tanti altri l’innovazione della tv privata.

Il successivo episodio lo voglio raccontare perché ritengo sia importante per la cronistoria delle emittenti locali.

Dopo qualche tempo, un giorno mi viene a trovare il tecnico di CANALE 5 ormai diventati amici dicendomi che il responsabile dell’emittente voleva parlarmi, mi presenta questo signore che io non conoscevo, parlava con accento milanese e prima di accennare la motivazione della sua venuta mi ha invitato a pranzo. A quel tempo nella nostra città pochi erano i locali dove poter pranzare, la scelta è stata la trattoria Veneziano sita in via del Santuario.

Di tutto si e’ parlato tranne di televisione, una persona simpatica scherzosa che prendevi subito in simpatia, finito il pranzo in poche parole mi ha detto che stavano per far nascere altri due televisioni, ITALIA 1 e RETE QUATTRO e mi chiese se da parte mia c’era la disponibilità di ospitare anche le altre due emittenti. Non ha completato il discorso perché la mia risposta è stata subito positiva, ero felice di sapere che nel “territorio” avveniva questo. Concluso l’accordo, sempre in forma gratuita, ed avendo firmato all’istante un contratto per il comodato d’uso della postazione, leggo la firma: Silvio Berlusconi, a quel tempo ancora sconosciuto.

Negli anni successivi, per il nostro gesto di accoglienza, ha voluto aiutarci per diventare sempre più professionali, a tutt’oggi mantengo il rapporto con la loro azienda.

Successivamente abbiamo avuto rapporti anche con Telecolor ed Antenna Sicilia che grazie al nostro impegno ancora oggi vengono mantenuti questi servizi.

Franco Munda e Francesco Rubbino – Randazzo

Intanto il tempo scorre inesorabile, nel 1990 per scelta personale, mio cognato, Alfio Scirto, lascia a me il compito di proseguire con TVR cosa che ho fatto assieme hai miei figli Andrea e Vincenzo fino ad oggi a distanza di 36 anni dalla sua nascita.

Nell’anno 2003 TVR cambia denominazione adesso si chiama EUROTV Randazzo, abbiamo sempre voluto che il nome di questa città fosse evidenziato per primo per l’ amore che gli portiamo e per tutti i Randazzesi che sempre ci hanno stimato e rispettato a cui va il nostro grazie.

La televisione ha svolto un servizio sociale non indifferente riconosciuto da tutti, tanti programmi sono stati fatti, abbiamo avuti tanti illustri personaggi come ospiti, del mondo della politica, della cultura, dello sport, della medicina, dello spettacolo.

Abbiamo fatto anche tanti spettacoli ed iniziative nelle varie piazze ed il nostro obbiettivo principale e’ stato sempre quello di valorizzare la nostra città i suoi personaggi, i suoi monumenti e tutto quello che è la vita sociale, non solo di Randazzo ma di tutto il territorio del suo bacino di utenza.

In questa breve storia voglio ricordare i collaboratori che più sono stati vicini all’emittente ed hanno dato vita alla tv, Franco Munda, Pippo Anzalone, Gaetano Di Silvestro, Beppe Petrullo, Michele La Rosa, Isidoro Raciti, Angelo Borzi’, Carmelita Bonfiglio, Antonino Mobilia, Nino Caggegi e tanti altri, ricordo tutti ma sarebbe un lungo elenco, questa pagina serve non solo per ricordare ma per ringraziare tutti anche se non menzionati che tanto hanno fatto con serietà e passione per fare vivere una realtà importante che e’ quella della comunicazione.

EUROTV ancora oggi con le difficoltà del tempo riesce a trasmettere per partecipare al sociale e allo sviluppo di questa Città e del suo hinterland. GRAZIE.

Voglio anche ricordare per precisione di cronaca che nel 1993 dopo la chiusura di Radio Randazzo Unita ho dato vita ad un un’altra realtà radiofonica Radio Amica, affinché Randazzo avrebbe avuto ancora questa realtà e fare riavvicinare i ragazzi che si erano smarriti ad avere un punto di riferimento e fare delle cose costruttive, cose che tanti hanno fatto, qualcuna/o di loro anche oggi trasmette in radio importanti, presenta spettacoli grazie all’ insegnamento acquisito nella struttura.

Radio Amica nel 1997 ha ceduto le proprie frequenze a Radio Maria, radio nazionale a spunto religioso che ancora oggi è presente sul nostro territorio.

In altre occasioni, se ci sarà la possibilità, vo

Pippo Gullotto, Michele La Rosa e Pippo Anzalone – Randazzo

glio parlare della socializzazione e di tanti anche frivoli episodi che avvenivano all’interno della radio e della televisione.

L’augurio è che questo patrimonio, a fruizione nostra e dei posteri, per far si che la nostra storia non venga dimenticata, rimanga attraverso le immagini reali che sono quelle televisive.

Concludo con i ringraziamenti all’amico di sempre Francesco Rubbino, (meglio conosciuto come Ciccio Rubbino) per avermi invitato a scrivere su questo sito da lui ideato ed è molto interessante per fare memoria assieme a personaggi molto illustri di questa bella Città.

grazie Ciccio.

Randazzo 19 luglio 2017

Trasmissioni Televisive

Giuseppe Anzalone intervista l’on.le Rino Nicolosi Presidente della Regione Sicilia.

A cura di Francesco Rubbino

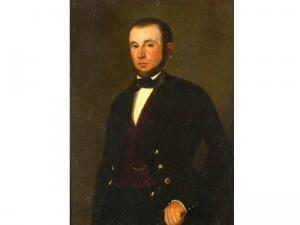

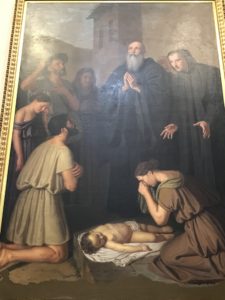

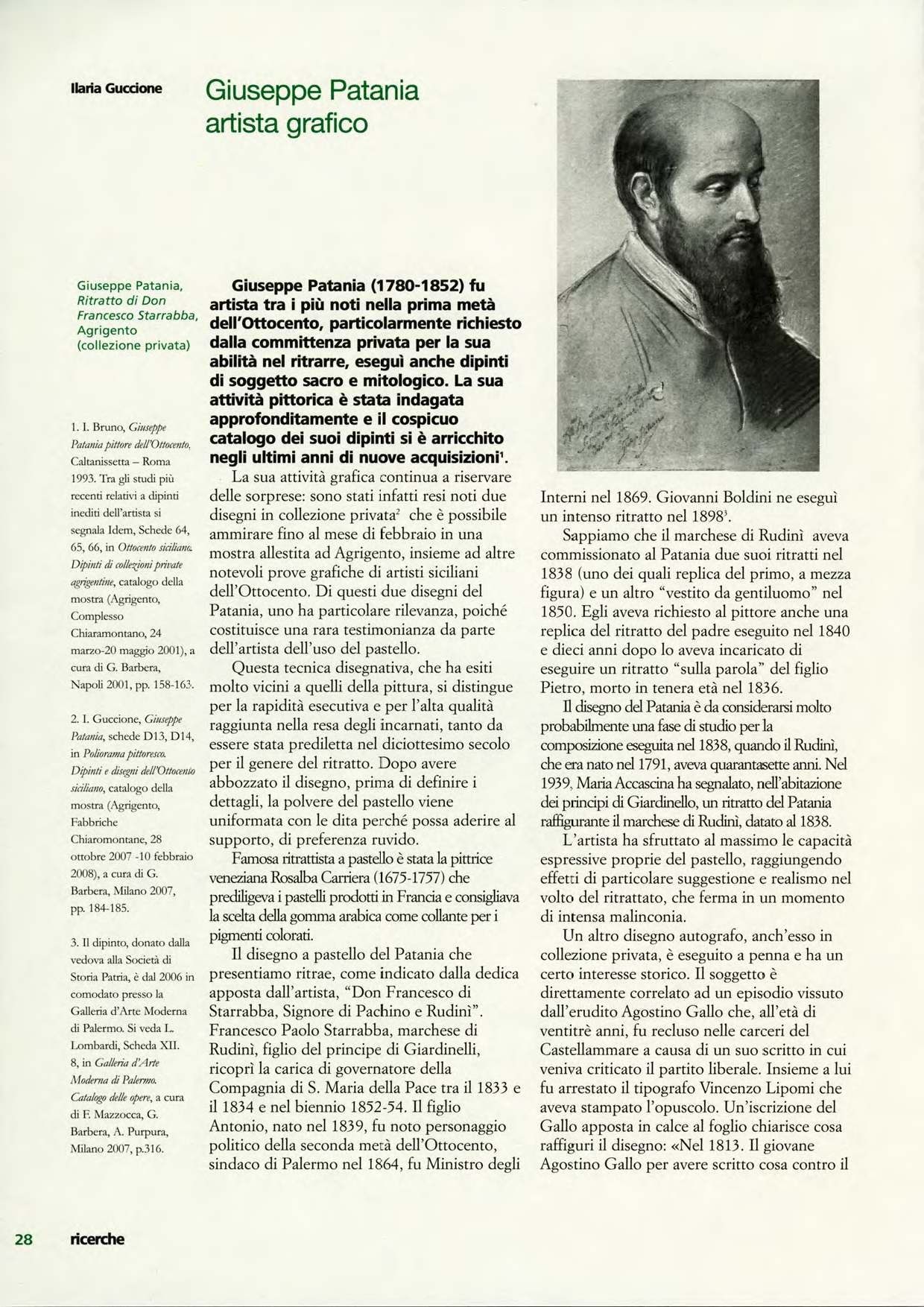

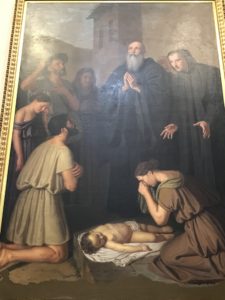

Giuseppe Patania nasce a Palermo il 20 gennaio 1780 ed è il più noto e popolare pittore palermitano della prima metà dell’800. Della scuola di Giuseppe Velasco diviene il miglior rappresentante della pittura neo-classica e della pittura romantica della Sicilia. Si dedicò anche all’incisione, alla miniatura, alla scenografia.

Giuseppe Patania

San Basilio

Tra le sue opere più significative La consegna della Città da parte dei Musulmani, affresco, opera realizzata nella Sala Gialla del Palazzo dei Normanni di Palermo e Ciclo, affreschi, opere realizzate nella Sala Pompeiana del Palazzo dei Normanni di Palermo.

Da noi si possono ammirare: nella chiesa del Collegio San Basilio il quadro ” La trasfigurazione “, nella chiesa di Santa Maria “ Sacra Famiglia ” mentre nella chiesa di San Martino due sue opere “ Il San Benedetto” ed “Il Martirio di San Bartolomeo“.

Morì il 23 febbraio 1852 a Palermo ed è sepolto al San Domenico.

Martirio di San Bartolomeo |

San Basilio |

Sacra Famiglia |

|

|

|

Note biografiche di FRANCESCO FISAULI

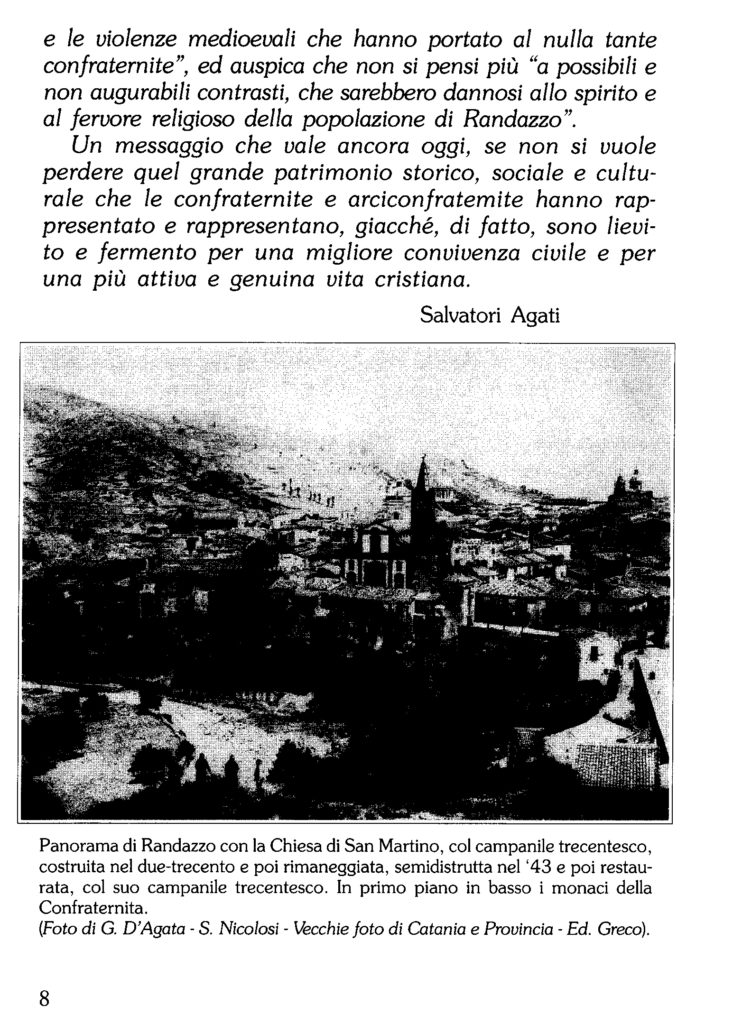

Francesco Fisauli a Villa Queta – Randazzo

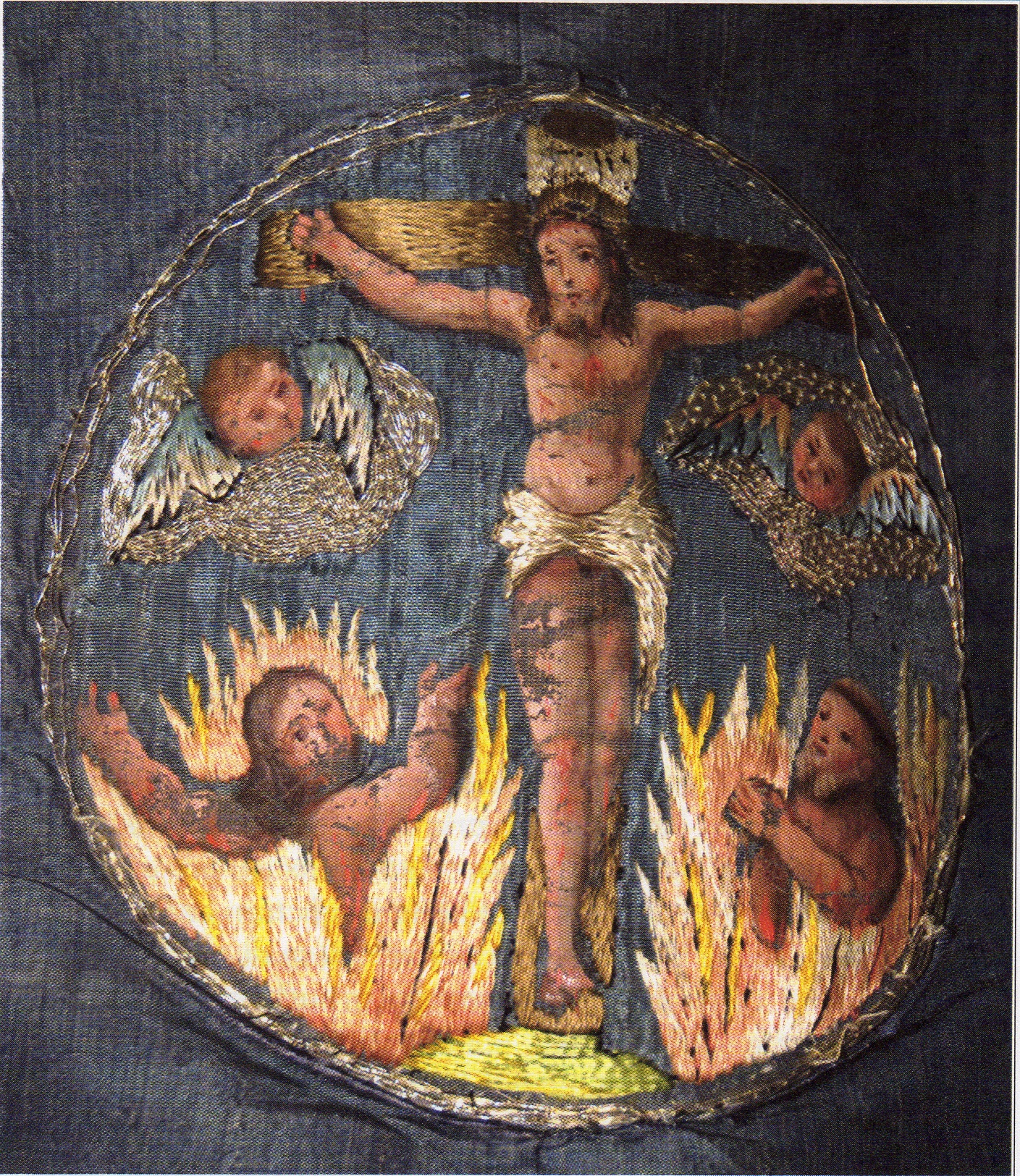

Mantello della Confraternitàdelle Anime del Purgatorio – Chiesa S. Nicola Randazzo

Francesco Fisauli nacque a Randazzo nel 1914, quarto figlio di Gualtiero Fisauli (1870/1955) (ultimo discendente del barone Giuseppe e di Antonina Vagliasindi del Castello) che trasmise la sua profonda cultura e l’appassionata onestà intellettuale anche al suo erede più piccolo, nato dall’unione con una borghese, Angela Alia, sposata disattendendo i protocolli delle famiglie nobiliari.

Sulle orme del padre Gualtiero (che aveva studiato presso l’Istituto salesiano di Valselice, dove il fondatore della congregazione, San Giovanni Bosco, ne aveva favorito il ritorno alla fede e che si era laureato giovanissimo in giurisprudenza presso l’università di Bologna), Francesco Fisauli ebbe a disposizione la documentazione e le ricerche sulla storia di Randazzo, di cui Gualtiero Fisauli aveva compilato preziosi regesti, forniti al salesiano don S. Calogero Virzì.

Quest’ultimo ne tracciò una biografia, apparsa nella rivista “Randazzo Notizie” e se ne giovò in larga misura per i suoi studi.Rimasero inediti i volumi Le Confraternite in Randazzo e Notizie storiche sulle chiese parrocchiali di Randazzo perché l’interesse per la politica e la vita civile del suo territorio spinsero Gualtiero Fisauli a partecipare all’agone politico per buona parte della sua vita, con prestigiose cariche di deputato provinciale (1910) di sindaco e commissario prefettizio, mettendo da parte la passione bibliografica.

Alle sue teorie e ricerche può considerarsi un omaggio la tesi di laurea in Diritto Ecclesiastico, finora inedita, discussa dal figlio Francesco presso l’Università di Bologna dal titolo “Le confraternite di Randazzo nella storia e nel diritto ecclesiastico” (1937), che è oggetto della presente pubblicazione per volontà della di lui figlia Angioletta e del nipote Francesco.

In essa traspare lo spirito laico e la volontà di fare chiarezza con i documenti, rigorosamente trascritti insieme alle fonti notarili, sui rapporti complessi che hanno caratterizzato la vita delle confraternite in Randazzo, (ma anche in altri territori siciliani da Regalbuto a Biancavilla, a Paternò da altri indagati).

La loro funzione, non solo religiosa ma assistenziale, è sentita dal giovane Fisauli con spirito partecipe e critico, non privo di interrogativi insoluti su alcuni passaggi di proprietà.

Francesco Fisauli con la moglie Stella Fiammenghi

Per tornare alle note sull’autore, tratte dai documenti familiari, confermate dalla biografia di Gaetano Scarpignato su Gualtiero Fisauli, è utile precisare il suo rapporto affettivo con il territorio natale: Francesco aveva studiato al Collegio Salesiano San Basilio in Randazzo e conseguito nel ’33 la licenza liceale al Liceo Cutelli di Catania, attuale Convitto.

Per completare gli studi aveva frequentato presso l’Università di Bologna la Facoltà di Giurusprudenza, laureandosi con il prof. Cesare Magni con la tesi che viene oggi pubblicata, poiché, anche a causa dell’inizio della seconda guerra mondiale, il Fisauli orientò le sue scelte in ambito diverso.

Francesco Fisauli infatti dopo la laurea intraprese la carriera militare a Torino come Ufficiale di Complemento nel corpo automobilistico militare nel ’38.

Fisauli con la moglie Stella e i figli Emma, Claudio e Angela.

Nel Capoluogo emiliano aveva intanto conosciuto la sua futura moglie, l’affascinante Stella Fiammenghi, che gli avrebbe dato tre figli, Emma, Claudio e Angela.

Tornato a Randazzo, a cui era molto legato, si dedicò all’amministrazione dei beni, alla cura della famiglia, dimorando nella patriarcale villa Queta di Montelaguardia, praticando anche uno sport elegante come il tennis e vari interessi culturali.

Francesco Fisauli continuò inoltre nell’ambito della confraternita la sua generosa cooperazione di volontariato che suppliva all’assistenza dei più deboli, con l’importante carica di rettore, lavorando a beneficio della cittadinanza anche presso l’Eca e come giudice conciliatore per circa un trentennio.

Morì il 3 maggio 1997.

Come ha sottolineato lo studioso Salvatore Agati, nella sua prefazione, oggi che le confraternite sono regolate dal Codice di Diritto Canonico del 1983, ripercorrerne le vicende intricate in Randazzo, grazie alle ricerche del Fisauli, è un importante dono alla comunità etnea tutta e un ricordo dell’operato dei suoi figli migliori, da costituire un esempio per continuare l’opera nella valorizzazione delle memorie, come autentico bene culturale, che distingue ogni paese, ed evita l’omologazione di nodi storici interessanti sul piano religioso e civile.

Concetto Greco Lanza

A cura di Lucio Rubbino

A cura di Lucio Rubbino

ERASMO MAROTTA (1576 – 1641)

Nacque a Randazzo (presso Catania) da Francesco e da Salvuzza Svendroli il 24 febbr. 1576 e fu battezzato il giorno seguente nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò (Policastro, p. 113).

Ancora adolescente si trasferì a Roma dove condusse gli studi musicali e ricevette gli ordini sacerdotali.

Secondo Aguilera (p. 393) le doti vocali e musicali gli valsero una fama precoce, grandi onori e un posto di rilievo tra i musicisti della città papale. Ad ambienti romani sono legate le sue prime composizioni musicali conosciute: il Marotta, infatti, contribuì con una coppia di madrigali (Son le risa e Non sono risa) alla raccolta curata da un altro giovane musicista siciliano, Gioan Pietro Flaccomio di Milazzo, Le risa a vicenda (Venezia, G. Vincenzi, 1598).

Due anni dopo il Marotta pubblicò la sua prima raccolta a stampa, l’Aminta musicale… Il primo libro di madrigali a cinque voci, con un dialogo a otto (Venezia, A. Gardano, 1600), dedicandola, da Roma il 1° genn. 1600, al cardinale Girolamo Mattei, celebre collezionista di pitture e appassionato di musica.

Nella dedica di questa raccolta di madrigali, quasi tutti su versi tratti dall’Aminta di T. Tasso, il Marotta, dopo aver ringraziato il cardinale Mattei per averlo «fatto degno del suo servitio […] tutt’il tempo di mia vita», dichiarava di aver «preso ardire di dargli luce sotto ’l nome di V.S. Illustrissima […] per esser nati [questi madrigali] in casa sua».

È probabile, quindi, che il Marotta fosse entrato al servizio di Mattei in giovanissima età e che all’epoca vivesse nel palazzo romano (poi Caetani) del cardinale.

Della raccolta, pervenutaci in un solo esemplare privo di alcuni libri-parte, si conosce un solo madrigale che fu ripubblicato dall’editore P. Phalèse nell’antologia Il Helicone (Anversa 1616).

La notorietà dell’Aminta musicale sembra testimoniata anche da un dipinto d’impronta caravaggesca, attribuito a Bartolomeo Cavarozzi (per le figure) e al maestro della natura morta Acquavella.

Banda Musicale “Erasmo Marotta” – Randazzo

Esso raffigura un suonatore di flauto a becco, incoronato di foglie, insieme con un altro personaggio appoggiato a un tamburello con aria mesta.

Sul tavolo, dinanzi a loro, un tralcio di vite con dei grappoli d’uva, un violino di scorcio e un libro di musica di cui sono visibili le pagine contenenti il madrigale Dolor che sì mi crucii (Tasso, Aminta, vv. 1417-1438) tratto appunto dall’Aminta musicale del Marotta. L’identificazione del brano ha permesso di precisare il soggetto del quadro, che raffigurerebbe Aminta insieme con la ninfa Dafne o Tirsi, in questo caso con riferimento ai versi 1319-1320 del testo tassiano, nei quali si ricorda l’abitudine di Aminta di «raddolcir gli amarissimi martiri al dolce suon de la sampogna chiara» (Colin Slim, p. 250).

Restano tuttora ignoti il committente e le circostanze d’esecuzione del dipinto, che è stato datato al 1614-15 (Cottino).

Nel 1603 il M. partecipò col madrigale Cede a vostri zaffiri il vago azzurro onde s’adorna il cielo alla raccolta Infidi lumi stampata a Palermo quale omaggio a donna Giovanna, figlia di Giovanni d’Austria, in occasione delle sue nozze con Francesco Branciforte Barresi, principe di Pietraperzia e marchese di Militello; ma il volume, cui parteciparono 18 compositori siciliani oltre allo spagnolo Sebastián Raval, è purtroppo andato perduto.

L’8 dicembre 1603 morì il cardinale Mattei e Erasmo Marotta, pur senza il suo protettore, rimase probabilmente a Roma fino a quando, il 10 maggio 1612, fu ammesso al noviziato dei gesuiti di Palermo.

Nel marzo 1613 si trasferì in quello di Messina, contribuendo a introdurre in questa città la pratica della monodia su basso continuo.

Nella Pasqua di quell’anno, infatti, per la prima volta il Passio secundum Iohannem fu cantato in musica a tre voci soliste dal M. e altri cantori (Aguilera, p. 34).

Dopo qualche tempo il Marotta ritornò al collegio gesuitico di Palermo dove si mise in luce per le proprie capacità musicali: le sue esecuzioni divennero presto un richiamo per il popolo e le autorità cittadine, tanto che un nuovo organo fisso fu installato nella chiesa, fino ad allora fornita soltanto di un organo portatile.

Nel 1618 il Marotta fu incaricato di comporre le musiche, oggi perdute, per la tragedia Pelagius martyr, commissionata al gesuita Fabrizio de Spuches dal viceré Francesco Castro duca di Tauresana, e poi rappresentata nel collegio gesuitico.

È stato inoltre ipotizzato che i madrigali dell’Aminta siano stati eseguiti come intermedi, quando l’omonima favola pastorale di Tasso fu rappresentata allo Spasimo, al tempo del viceré duca d’Ossuna (1611-16).

La corrispondenza tra il padre generale dei gesuiti e i confratelli siciliani rende manifesto che i superiori della Compagnia non vedevano di buon occhio le esecuzioni di musica del Marotta, malgrado valessero più di qualunque predica «ad efficiendos enim pios et salutares animi motus» (Aguilera, p. 393).

In particolare, veniva deplorato ch’egli suonasse e cantasse avvalendosi di musicisti esterni e che nei collegi fossero eseguiti «dialoghi vulgari con balli et moresche» (lettere del 26 marzo 1616: cit. in Calagna, p. IX).

Di nuovo nel 1618 e ancora nel 1619, il padre generale ribadiva la proibizione di far musica con musicisti esterni e si rifiutava di dispensare il Marotta da alcuni esami di teologia.

Nel febbraio 1620 il generale della Compagnia permetteva tuttavia l’esecuzione di musiche del Marotta, a patto che quest’ultimo non vi prendesse parte, considerato che si trattava di opere «spirituali e che caggionano consolatione e divotione» (ibid., p. X).

In conseguenza di questo clima di ostilità, nell’ottobre 1620 il Marotta fu trasferito a Mineo, presso Catania, come rettore del locale collegio dei gesuiti, restandovi per il consueto triennio, sino al novembre 1623.

Anche la sua permanenza a Mineo lasciò traccia di alcune attività musicali: documenti contabili attestano, infatti, spese per esecuzioni di musiche in occasione delle feste di S. Francesco Saverio e di S. Ignazio, per l’acquisto di carta rigata e di un organetto.

Rientrato a Palermo, il Marotta vi fu accolto calorosamente, ma con ogni probabilità si astenne per qualche tempo dal partecipare in prima persona all’attività musicale.

All’epoca riuscì a guadagnarsi la fiducia di Antonio Aragona Moncada, duca di Montalto, e di sua moglie Juana de la Cerda, divenendo confessore di entrambi.

In tale veste, nel 1628, il Marotta fu coinvolto nella fondazione a Palermo del nuovo monastero Carmelitano dell’Assunta, di cui la duchessa divenne priora nel 1633, col nome di madre Teresa dello Spirito Santo.

Sempre nel 1628 il Marotta si recò a Randazzo per fondarvi un collegio ma l’iniziativa andò avanti fra molte difficoltà e nel 1638 il collegio fu chiuso.

Negli ultimi anni di vita il Marotta ritornò a dedicarsi alla musica.

Nel 1635 un suo parente, Agapito Marotta, curò la stampa a Palermo dell’unica opera del Marotta pervenutaci integralmente: la Raccolta dei mottetti. Libro primo, a due, tre, a quattro, cinque con il basso continuo et un salmo a tre et una litania a cinque o a sei, dedicata a una figlia dei duchi di Montalto, carmelitana scalza col nome di suor Antonia Gertrude.

Sempre a Palermo nel 1636 pubblicò una raccolta di Madrigaletti a tre e due voci, oggi perduti, così come un’altra sua opera menzionata in un inventario soltanto come «musica cum quatuor vocibus» (Federhofer).

I documenti contabili del collegio gesuitico di Palermo mostrano il Marotta sovrintendere di nuovo alla musica della chiesa negli anni 1638-40; e nel 1638 due noti organari palermitani, Antonio e Raffaele La Valle jr., lo interpellavano come perito circa la costruzione dell’organo della chiesa madre di Caltanissetta.

Erasmo Marotta morì a Palermo il 6 ottobre 1641

ERASMO MAROTTA (1576 – 1641), UN GESUITA CHE AMÒ LA MUSICA – Eliade Maria Grasso

ERASMO MAROTTA (1576 – 1641), UN GESUITA CHE AMÒ LA MUSICA

Eliade Maria Grasso

Erasmo Marotta nasce a Randazzo nel 1576 da una nobile famiglia originaria di Capua arrivata in Sicilia sotto gli aragonesi.

Già dalla più tenera età mostra un innato talento musicale e, giunta anche la vocazione sacerdotale, viene mandato a Roma per completare gli studi e prendere i voti nella Compagnia del Gesù.

Musicista e compositore in un’epoca in cui si va delineando la forma musicale del mottetto, una composizione polifonica vocale che dal ‘500 ricalca il modello compositivo di tradizione fiamminga.

Anche Marotta muove i suoi passi di compositore nell’ambiente musicale del tempo i cui nomi più illustri della scuola italiana sono Orlando di Lasso, Pierluigi da Palestrina, e i veneziani Andrea e Giovanni Gabrieli.

In seguito, in pieno ‘600, il mottetto, pur conservando il rigore contrappuntistico assume carattere più libero o, meglio dire, “concertato” in cui, fermo restando la presenza del testo religioso, la sua esecuzione elude l’esclusiva dell’ambito liturgico.

Marotta, dopo aver accuratamente studiato e applicato il contrappunto, si libera da ogni rigida costrizione formale donando alle sue composizioni una maggiore aderenza tra musica e testo a favore di una maggiore cantabilità.

A Roma Erasmo Marotta era in servizio come musico presso il Cardinal Mattei a cui dedicò L’Aminta, la sua prima raccolta di composizioni musicali pubblicata a Venezia nel 1600.

Nel 1612 ritorna in Sicilia per essere ammesso al Noviziato Gesuita di Casa Professa.

Il motto Gesuita non cantat non si confà di certo al nostro Erasmo, la cui attività musicale lo mette in cattiva luce con gli alti gradi dell’Ordine dei Gesuiti, tanto che nel 1616 il Padre generale di Roma scrive al Padre Provinciale di Messina una missiva con la quale lo esorta a proibire a Padre Marotta di esibirsi durante le feste con musicisti esterni all’Ordine religioso: <<… mi dica chi l’ha permesso per farne la debita dimostrazione et Voscenza Reverendissima da qui avanti non permetta simil cosa>>.

La battaglia musicale di Padre Marotta non si ferma qui, egli riesce a far acquistare alla Casa Professa un organo stabile, che sostituiva un fatiscente strumentino a tastiera portatile usato, e anche di rado, durante le celebrazioni più solenni.

Successivamente, nel 1620, viene trasferito a Mineo per ricoprire la carica di Rettore dove, oltre agli adempimenti imposti dall’Ordine, continua ad acquistare strumenti e a finanziare numerose attività musicali organizzando concerti e messe cantate.

Detto così sembrerebbe che avesse le “mani bucate” invece era anche un ottimo amministratore e il collegio di Mineo, sotto la sua guida, conobbe un periodo assai florido.

Il Padre Generale, sconfitto ormai nel tentativo di stroncare le iniziative musicali di Padre Marotta scrive nel febbraio del 1620 un’altra lettera al Provinciale di Messina in cui proibiva a Erasmo di esibirsi personalmente ma non proibiva la sua musica: <<… Mi è stato rappresentato che l’opere del P. Marotta sono tutte spirituali e che cagionano consolatione e divotione e però mi è parso bene che si cantino e sonino […] purchè il Padre non canti e non suoni...>>.

La battaglia musicale di Erasmo è vinta!

Erasmo Marotta finisce i suoi giorni terreni a Palermo nel 1641. Siamo certi che in un angolo del Paradiso stia cantando ancora.

Bibliografia:

Marotta E. Mottetti concertati a 2,3,4,5 voci -1635 a cura di P.E.Carapezza – Collezione Musiche rinascimentali siciliane, Leo S.Olchki, 1993, Firenze

Erasmo Marotta

Nacque a Randazzo da Francesco e da Salvuzza Svendroli il 24 febbr. 1576 e fu battezzato il giorno seguente nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò (Policastro, p. 113).

Associazione Erasmo Marotta – Randazzo.

Ancora adolescente si trasferì a Roma dove condusse gli studi musicali e ricevette gli ordini sacerdotali. Secondo Aguilera (p. 393) le doti vocali e musicali gli valsero una fama precoce, grandi onori e un posto di rilievo tra i musicisti della città papale. Ad ambienti romani sono legate le sue prime composizioni musicali conosciute: il M., infatti, contribuì con una coppia di madrigali (Son le risa e Non sono risa) alla raccolta curata da un altro giovane musicista siciliano, Gioan Pietro Flaccomio di Milazzo, Le risa a vicenda (Venezia, G. Vincenzi, 1598). Due anni dopo il M. pubblicò la sua prima raccolta a stampa, l’Aminta musicale… Il primo libro di madrigali a cinque voci, con un dialogo a otto (Venezia, A. Gardano, 1600), dedicandola, da Roma il 1° genn. 1600, al cardinale Girolamo Mattei, celebre collezionista di pitture e appassionato di musica. Nella dedica di questa raccolta di madrigali, quasi tutti su versi tratti dall’Aminta di T. Tasso, il M., dopo aver ringraziato il cardinale Mattei per averlo «fatto degno del suo servitio […] tutt’il tempo di mia vita», dichiarava di aver «preso ardire di dargli luce sotto ’l nome di V.S. Illustrissima […] per esser nati [questi madrigali] in casa sua». È probabile, quindi, che il M. fosse entrato al servizio di Mattei in giovanissima età e che all’epoca vivesse nel palazzo romano (poi Caetani) del cardinale. Della raccolta, pervenutaci in un solo esemplare privo di alcuni libri-parte, si conosce un solo madrigale che fu ripubblicato dall’editore P. Phalèse nell’antologia Il Helicone (Anversa 1616).

La notorietà dell’Aminta musicale sembra testimoniata anche da un dipinto d’impronta caravaggesca, attribuito a Bartolomeo Cavarozzi (per le figure) e al maestro della natura morta Acquavella. Esso raffigura un suonatore di flauto a becco, incoronato di foglie, insieme con un altro personaggio appoggiato a un tamburello con aria mesta. Sul tavolo, dinanzi a loro, un tralcio di vite con dei grappoli d’uva, un violino di scorcio e un libro di musica di cui sono visibili le pagine contenenti il madrigale Dolor che sì mi crucii (Tasso,Aminta, vv. 1417-1438) tratto appunto dall’Aminta musicale del Marotta. L’identificazione del brano ha permesso di precisare il soggetto del quadro, che raffigurerebbe Aminta insieme con la ninfa Dafne o Tirsi, in questo caso con riferimento ai versi 1319-1320 del testo tassiano, nei quali si ricorda l’abitudine di Aminta di «raddolcir gli amarissimi martiri al dolce suon de la sampogna chiara» (Colin Slim, p. 250). Restano tuttora ignoti il committente e le circostanze d’esecuzione del dipinto, che è stato datato al 1614-15 (Cottino).

Nel 1603 il M. partecipò col madrigale Cede a vostri zaffiri il vago azzurro onde s’adorna il cielo alla raccolta Infidi lumi stampata a Palermo quale omaggio a donna Giovanna, figlia di Giovanni d’Austria, in occasione delle sue nozze con Francesco Branciforte Barresi, principe di Pietraperzia e marchese di Militello; ma il volume, cui parteciparono 18 compositori siciliani oltre allo spagnolo Sebastián Raval, è purtroppo andato perduto. L’8 dic. 1603 morì il cardinale Mattei e il M., pur senza il suo protettore, rimase probabilmente a Roma fino a quando, il 10 maggio 1612, fu ammesso al noviziato dei gesuiti di Palermo. Nel marzo 1613 si trasferì in quello di Messina, contribuendo a introdurre in questa città la pratica della monodia su basso continuo. Nella Pasqua di quell’anno, infatti, per la prima volta il Passio secundum Iohannem fu cantato in musica a tre voci soliste dal M. e altri cantori (Aguilera, p. 34).

Dopo qualche tempo il M. ritornò al collegio gesuitico di Palermo dove si mise in luce per le proprie capacità musicali: le sue esecuzioni divennero presto un richiamo per il popolo e le autorità cittadine, tanto che un nuovo organo fisso fu installato nella chiesa, fino ad allora fornita soltanto di un organo portatile. Nel 1618 il M. fu incaricato di comporre le musiche, oggi perdute, per la tragedia Pelagius martyr, commissionata al gesuita Fabrizio de Spuches dal viceré Francesco Castro duca di Tauresana, e poi rappresentata nel collegio gesuitico. È stato inoltre ipotizzato che i madrigali dell’Aminta siano stati eseguiti come intermedi, quando l’omonima favola pastorale di Tasso fu rappresentata allo Spasimo, al tempo del viceré duca d’Ossuna (1611-16). La corrispondenza tra il padre generale dei gesuiti e i confratelli siciliani rende manifesto che i superiori della Compagnia non vedevano di buon occhio le esecuzioni di musica del M., malgrado valessero più di qualunque predica «ad efficiendos enim pios et salutares animi motus» (Aguilera, p. 393). In particolare, veniva deplorato ch’egli suonasse e cantasse avvalendosi di musicisti esterni e che nei collegi fossero eseguiti «dialoghi vulgari con balli et moresche» (lettere del 26 marzo 1616: cit. in Calagna, p. IX). Di nuovo nel 1618 e ancora nel 1619, il padre generale ribadiva la proibizione di far musica con musicisti esterni e si rifiutava di dispensare il M. da alcuni esami di teologia. Nel febbraio 1620 il generale della Compagnia permetteva tuttavia l’esecuzione di musiche del M., a patto che quest’ultimo non vi prendesse parte, considerato che si trattava di opere «spirituali e che caggionano consolatione e divotione» (ibid., p. X).

In conseguenza di questo clima di ostilità, nell’ottobre 1620 il M. fu trasferito a Mineo, presso Catania, come rettore del locale collegio dei gesuiti, restandovi per il consueto triennio, sino al novembre 1623.

Anche la sua permanenza a Mineo lasciò traccia di alcune attività musicali: documenti contabili attestano, infatti, spese per esecuzioni di musiche in occasione delle feste di S. Francesco Saverio e di S. Ignazio, per l’acquisto di carta rigata e di un organetto. Rientrato a Palermo, il M. vi fu accolto calorosamente, ma con ogni probabilità si astenne per qualche tempo dal partecipare in prima persona all’attività musicale. All’epoca riuscì a guadagnarsi la fiducia di Antonio Aragona Moncada, duca di Montalto, e di sua moglie Juana de la Cerda, divenendo confessore di entrambi. In tale veste, nel 1628, il M. fu coinvolto nella fondazione a Palermo del nuovo monastero carmelitano dell’Assunta, di cui la duchessa divenne priora nel 1633, col nome di madre Teresa dello Spirito Santo. Sempre nel 1628 il M. si recò a Randazzo per fondarvi un collegio ma l’iniziativa andò avanti fra molte difficoltà e nel 1638 il collegio fu chiuso.

Negli ultimi anni di vita il M. ritornò a dedicarsi alla musica. Nel 1635 un suo parente, Agapito Marotta, curò la stampa a Palermo dell’unica opera del M. pervenutaci integralmente: la Raccolta dei mottetti. Libro primo, a due, tre, a quattro, cinque con il basso continuo et un salmo a tre et una litania a cinque o a sei, dedicata a una figlia dei duchi di Montalto, carmelitana scalza col nome di suor Antonia Gertrude. Sempre a Palermo nel 1636 pubblicò una raccolta di Madrigaletti a tre e due voci, oggi perduti, così come un’altra sua opera menzionata in un inventario soltanto come «musica cum quatuor vocibus» (Federhofer). I documenti contabili del collegio gesuitico di Palermo mostrano il M. sovrintendere di nuovo alla musica della chiesa negli anni 1638-40; e nel 1638 due noti organari palermitani, Antonio e Raffaele La Valle jr., lo interpellavano come perito circa la costruzione dell’organo della chiesa madre di Caltanissetta.

Il M. morì a Palermo il 6 ott. 1641.

Oltre alle opere citate si conserva manoscritta la parte del tenore di alcuni brani appartenenti alla raccolta Miserere e Motteti per li venerdì di Quaresima (Palermo, Arch. della Casa professa dei gesuiti: Calagna) e il mottetto in dialogoAve quae est ista. Salutatio angelica a due con ripieni attribuito al M. (Mdina, Museo della cattedrale, Mss., Mus.155a-b).

Anna Tedesco

La lapide nel cortile del Municipio

Un grande musicista gesuita siciliano: Erasmo Marotta (prima parte)

Nasce a Randazzo (Catania) il 24 febbraio 1576 (alcune fonti riportano il 1578), da Francesco e Salvuzza Svendroli ed è battezzato il giorno seguente nella chiesa parrocchiale di S. Nicolò. Ancora giovanissimo, per le sue spiccate qualità musicali, viene inviato a Roma dove, infatti, compone le sue prime opere musicali. G.P. Flaccomio lo include tra i nove compositori che a gara mettono in musica il doppio madrigale Le risa a vicenda, raccolta dedicata nel 1598 al card. F.M. Del Monte, e la composizione del giovanissimo Marotta è tra le migliori.

Antonino Lo Nardo – Il lamento di Aminta

A Roma è al servizio del card. G. Mattei, quando il 1° gennaio 1600 gli dedica l’Aminta Musicale: il primo libro di madrigali a cinque voci, con un dialogo ad otto tutti su versi della favola pastorale di T. Tasso.

È già sacerdote nella curia romana, quando nel 1610 chiede di entrare nella Compagnia di Gesù, e viene ammesso nel noviziato dei gesuiti di Palermo il 10 maggio 1612. Nel 1613 è trasferito in quello di Messina, dove introduce l’uso di cantare la Passione a voci sole su basso continuo, ed egli stesso fa la parte del Cristo.

Torna spesso a Palermo, ma i superiori della Compagnia non vedono di buon occhio le sue esecuzioni musicali che si avvalgono anche di musicisti esterni. Dopo una lunga corrispondenza tra il Generale e i suoi confratelli siciliani, viene permessa l’esecuzione di musiche di Marotta a condizione che questi non vi prendesse parte.

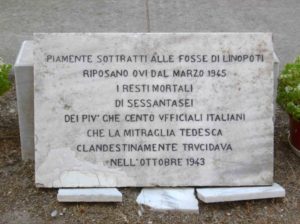

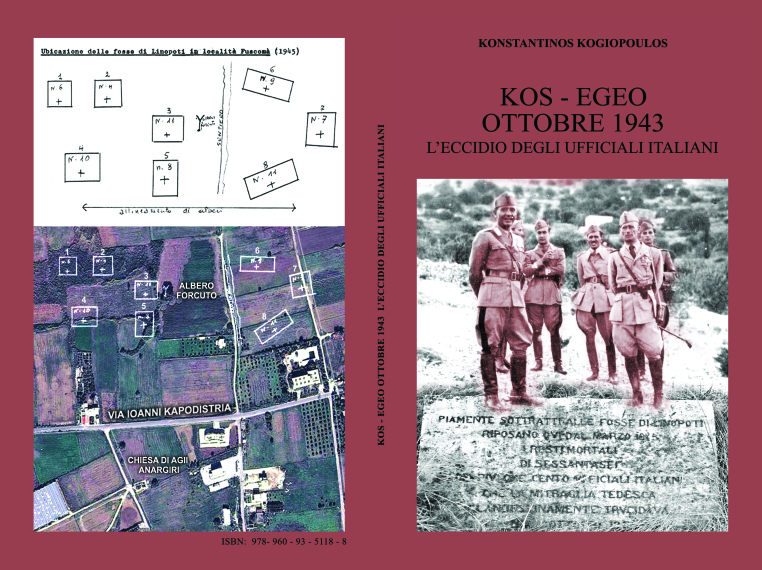

E per tre anni (1620-1622), forse a causa di questa atmosfera ostile, viene inviato a Mineo come rettore di quel Collegio. Torna a Palermo nel 1623, da dove si allontana per missioni diplomatiche a Roma e Napoli (1627-1628); Randazzo fonda un Collegio. Muore a Palermo il 6 ottobre 1641. A suo ricordo, vi sono a Randazzo una lapide commemorativa nel chiostro del palazzo comunale, il titolo della Scuola musicale ed del corpo bandistico; a Catania vi è un viale a lui intitolato.

Marotta fu un raffinato musicista caduto a poco a poco nell’oblio. L’Aminta musicale raggiunse una certa notorietà come ci testimonia il quadro Il lamento di Aminta dipinto nella ii metà del sec. xvii probabilmente da B. Cavarozzi (Collezione privata).

Non si conosce per (conto di) chi il dipinto sia stato prodotto ma, considerando la sua impronta caravaggesca, non è da escludere che possa essere stato qualche personaggio dell’entourage del card. Del Monte. L’identificazione, nel contenuto del dipinto, del madrigale Dolor, che sì mi crucii, uno di quelli composti da Marotta e basato sull’opera di Tasso ha permesso di comprendere il contenuto del dipinto; si tratta di due giovani: l’uno, un pastore (Aminta?) che triste suona il flauto, e l’altro, possibilmente, la ninfa Dafne o Tirsi, che si appoggia pensierosa su un tamburino.

Erasmo Marotta – Sancta Maria sopra un aria siciliana (mottetto a due voci) – Elaborazione musicale: Giulio Nido

Erasmo Marotta – Si vis perfectus (mottetto a tre voci) Elaborazione musicale : Giulio Nido

Erasmo Marotta – Sancta Maria (mottetto a quattro voci) Elaborazione musicale di Giulio Nido

Rubrica a cura di Giulio Nido

FRANCESCO SGROI nato a Catania il 16/10/1970

ATTIVITA’ LAVORATIVA – Imprenditore Agricolo

CARICHE SOCIALI – Segretario Regionale FENAPI comparto Agricoltura dal 16/01/2016 ad oggi

Consigliere Comunale dal 1998 al 2013

Presidente del Consiglio Comunale DAL 2003 AL 2008

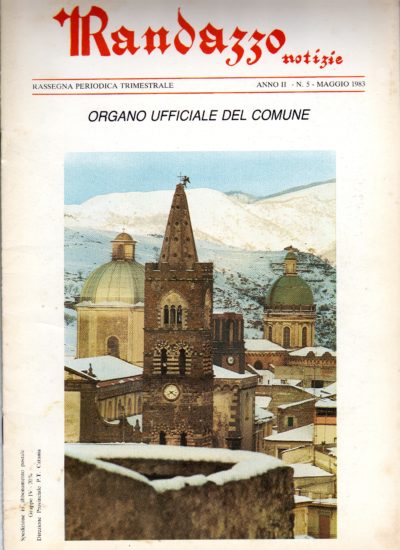

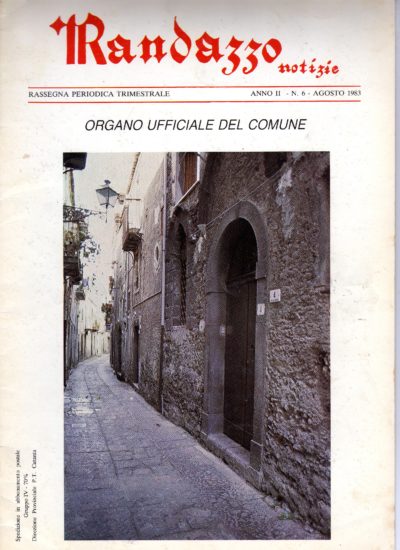

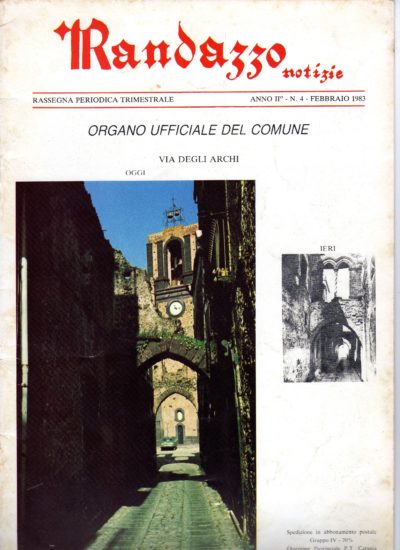

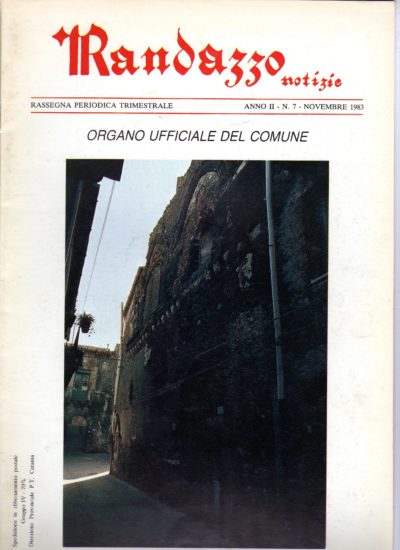

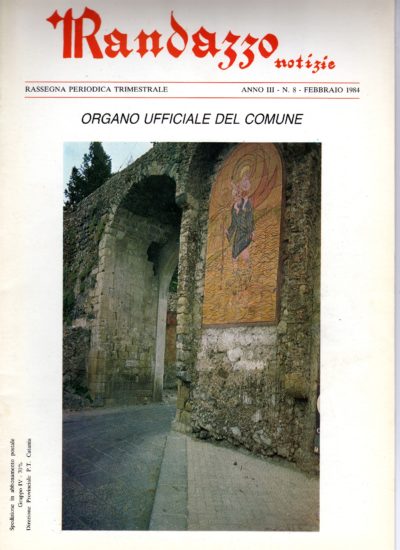

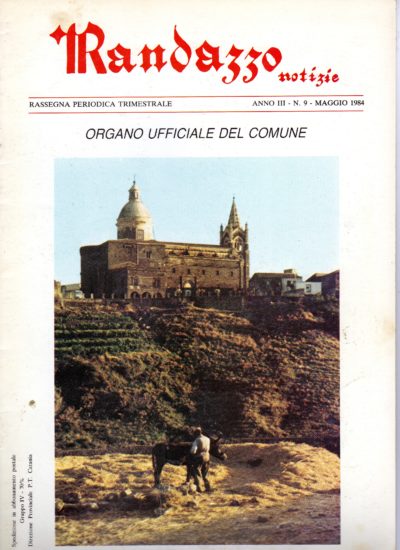

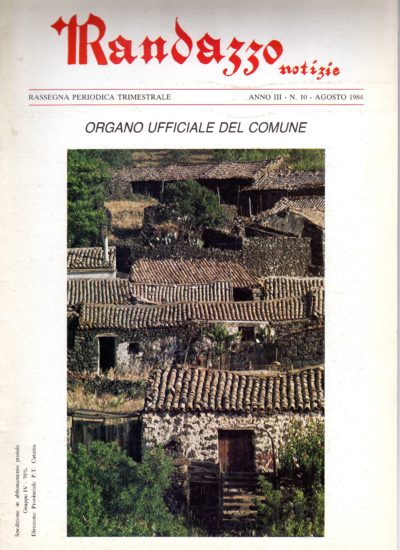

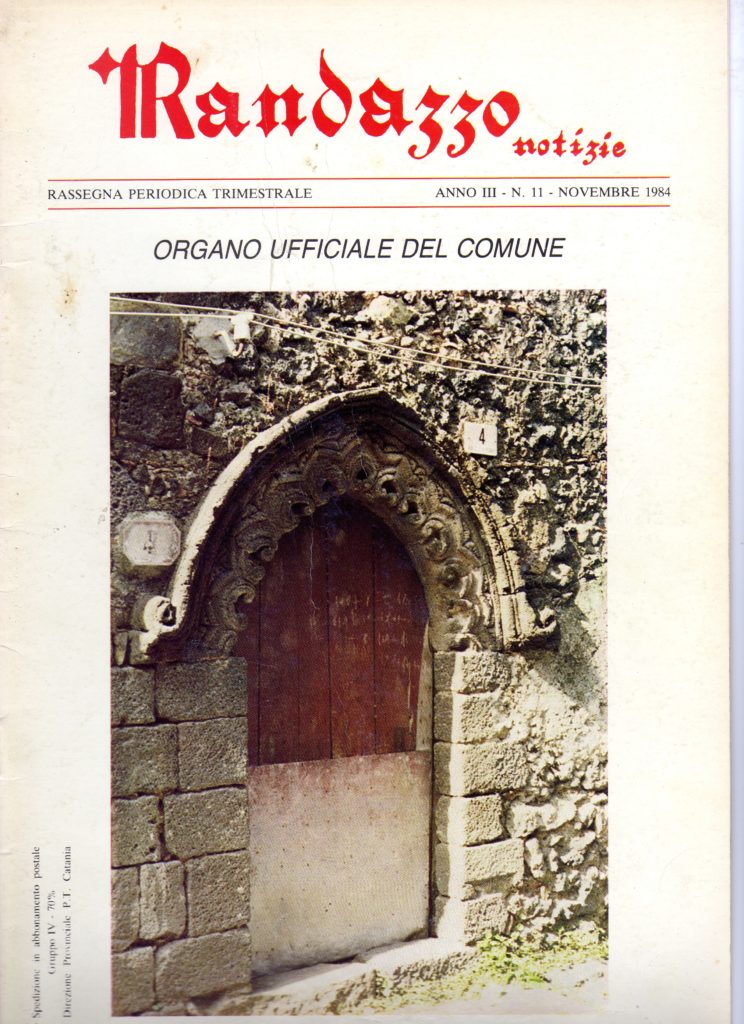

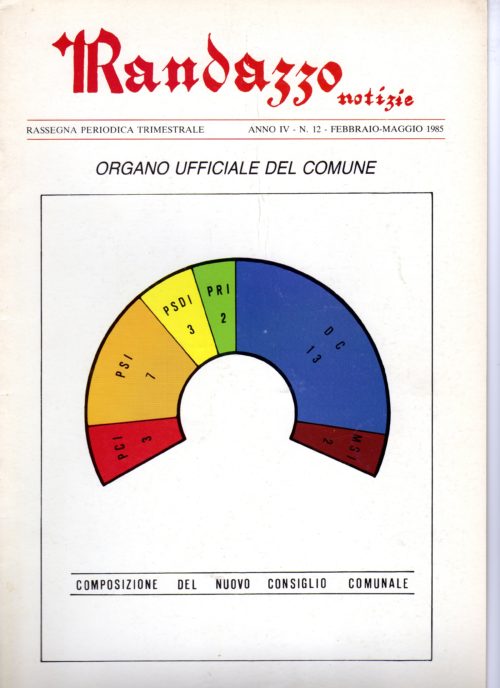

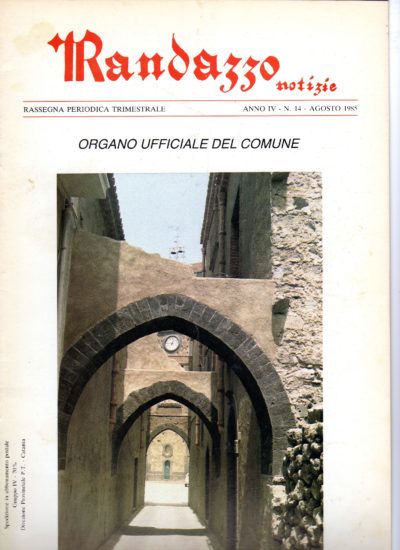

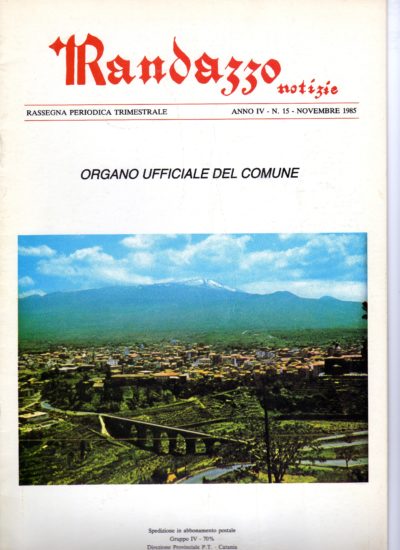

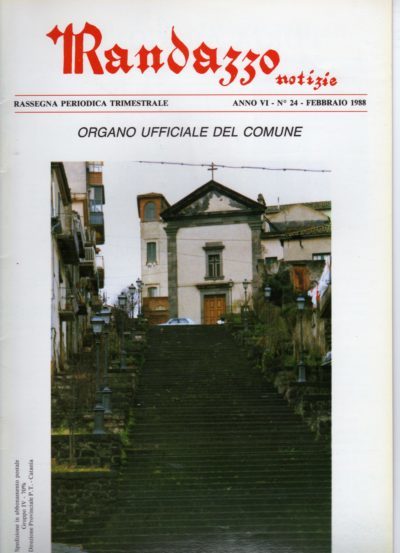

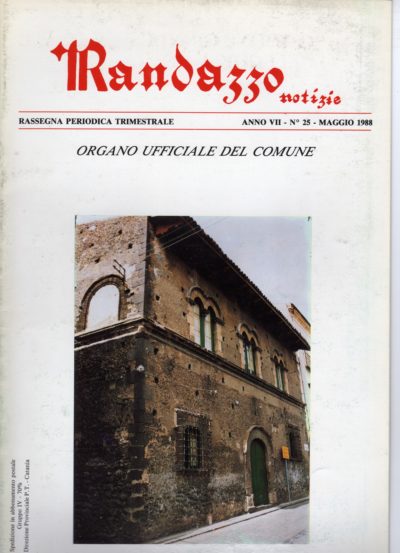

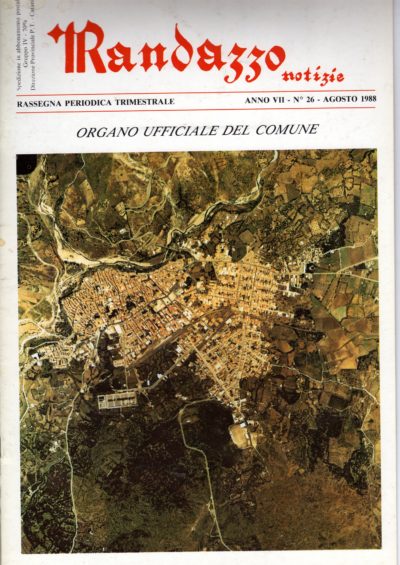

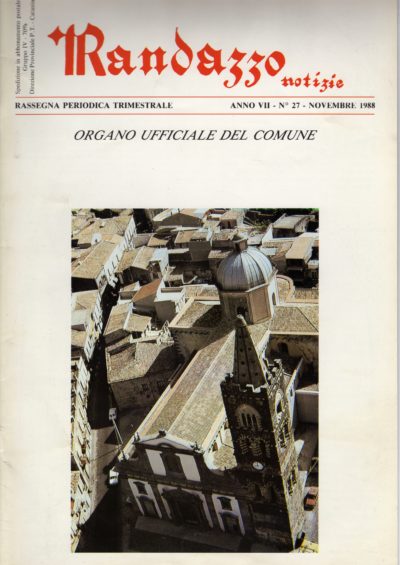

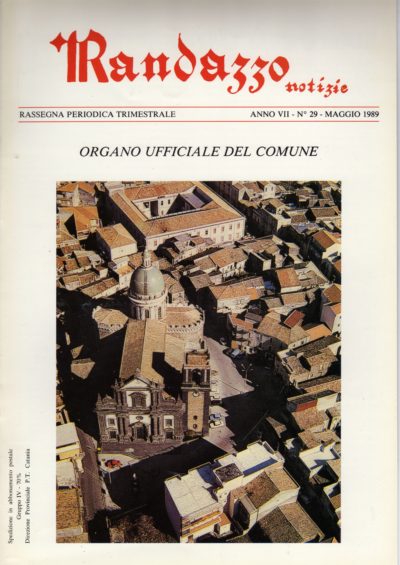

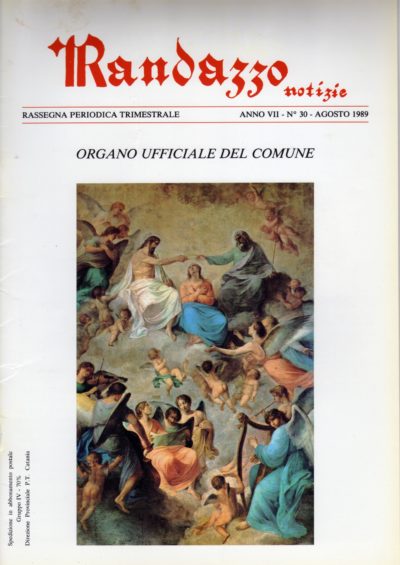

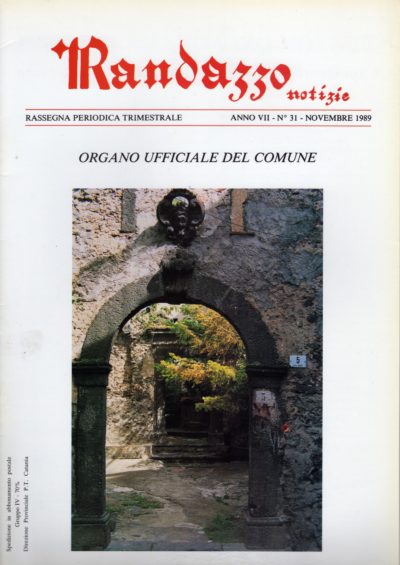

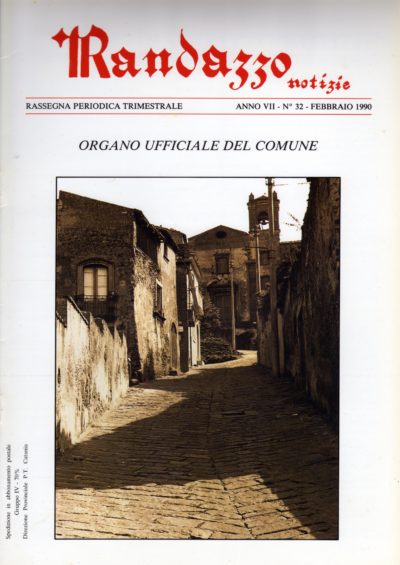

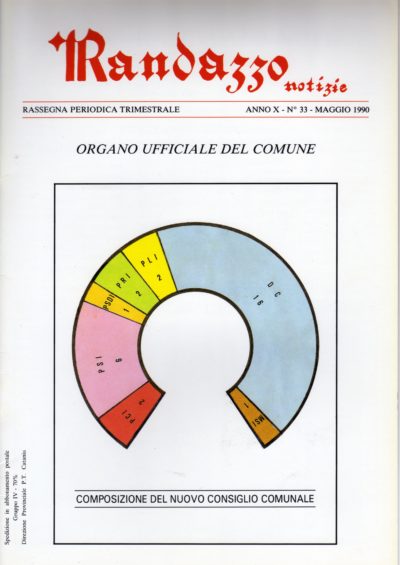

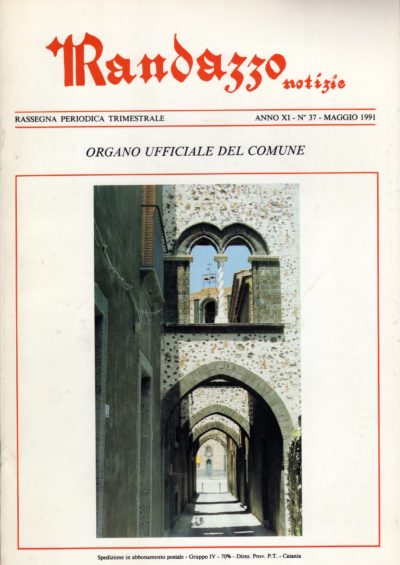

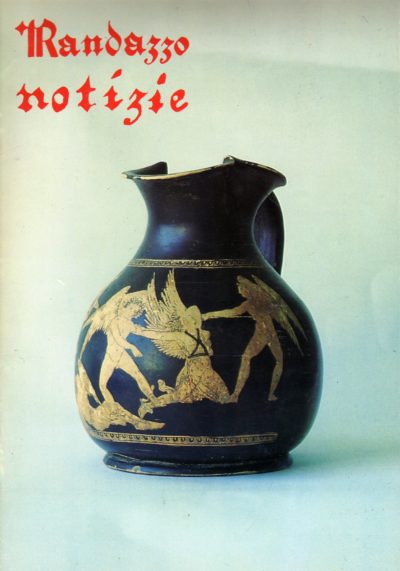

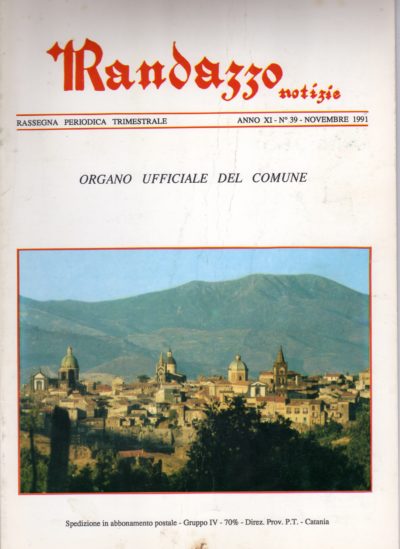

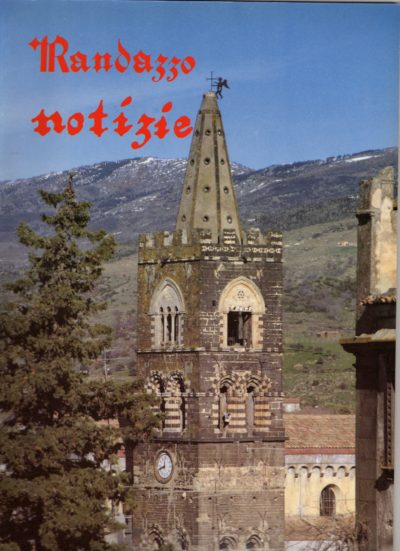

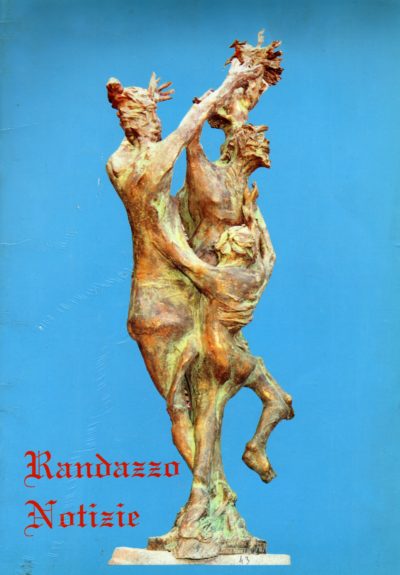

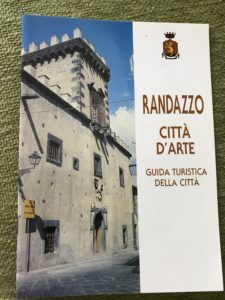

Nel marzo del 1982 l’Amministrazione di Randazzo, Sindaco Francesco Rubbino, delibera la pubblicazione di una Rassegna Periodica Trimestrale della vita politico-amministrativa e degli aspetti culturali ed artistici della nostra Città..

Tutto ciò nasce da un bisogno, largamente sentito dalla popolazione e dagli organismi politici, economici e sindacali di essere messa a conoscenza dell’operato dell’Amministrazione e soprattutto di coadiuvarla attraverso i meccanismi della partecipazione.

Dal tra parte l’Amministrazione sentiva la necessità di uno strumento che le permettesse di parlare con i Cittadini e informarli dell’operato del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.

Un altro aspetto importante era quello di far conoscere la storia di Randazzo e valorizzarne le bellezze artistiche ed architettoniche coinvolgendo quanti con grande passione si interessavano a questi temi .

Per la pubblicazione del Periodico fu incaricato il dr Rosario Talio, ideatore del progetto, che diviene Direttore Responsabile.

Il primo numero esce il il mese di maggio 1982 e viene distribuito gratuitamente a tutta la popolazione randazzese. In seguito viene spedito anche a moltissimi nostri concittadini residenti in altra parte dell’Italia o all’estero. Ottiene da subito un insperato successo e gradimento.

Per la redazione di questo sito, molte notizie sono state attinte da questo Periodico.

Di seguito sono state pubblicate le copertine .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

A cura di Francesco Rubbino

Elenco pubblicazioni di Autori Randazzesi

| Titolo | Autore | Editore | Note | |

|

Detti Sentenze Proverbi Storielle Modi di Dire Anedotti e Usanze Siciliane Un Viaggio nell’Universo Randazzese |

Maristella Dilettoso | Armando Siciliano Editore 2008 |

Introduzione. “Questo lavoro è nato quasi per gioco, appuntando proverbi e modi di dire, man mano che tornavano alla mente, o che si sentivano citare, a casa o fuori, a proposito o a sproposito, così, tanto per la mera curiosità di sapere quanti ne possedevamo…” |

|

Un Beato che Unisce Randazzo e Montecerignone |

Maristella Dilettoso |

||

|

Randazzo La Cassino di Sicilia Indagine sul patrimonio storico-artistico distrutto e danneggiato negli anni della seconda guerra mondiale |

Lucia Lo Presti |

Il Convivio Editore via Pietramarina-Verzella, 66 Castiglione di Sicilia febbraio 2016 |

“….essere a conoscenza di quel patrimonio che non esiste più significa ricostruire una parte della nostra memoria collettiva; scoprire le bellezze che l’architettura e l’arte ci avevano regalato e che la guerra ha cancellato.” L’autrice |

|

Le Confraternite di Randazzo nella storia e nel diritto ecclesiastico |

Francesco Fisauli | Edizioni Greco | |

|

Randazzo Segreta Astronomia, Geometria Sacra e Misteri tra le sue pietre |

Angela Militi | Gruppo Editoriale srl Acireale settembre 2012 |

Sin dalla sua comparsa sulla Terra l’uomo ha sempre avuto un legame particolare con il cielo e le stelle; fin dai tempi più remoti esso per il bisogno Profondo di unire la Terra con il Cielo ha edificato i suoi edifici sacri a immagine della volta celeste, dando inizio a una “religione stellare”. A.Militi |

|

L’epigrafe della Basilica Minore di Santa Maria in Randazzo. Esegesi di una data |

Angela Militi | Litostampa Veneta s.r.l. Venezia-Mestre dicembre 2010 |

Presentazione Questo lavoro non si propone di fare esibizione di eloquenza, ma nasce dall’esigenza di fare chiarezza sulla data riportata nell’epigrafe di una delle due lapidi della basilica minore di Santa Maria di Randazzo, riguardante l’edificazione della stessa. A.Militi |

|

Orazione Funebre per Ferdinando

1. Re del Regno delle Due Sicilie |

Giuseppe Plumari | ||

|

La felicità politico-cristiana Omelie dell’uomo | Giuseppe Plumari | ||

|

Gli Ultimi Giorni di Don Piddu e altri racconti Siciliani |

Giuseppe Severini | Armando Siciliano Editore | |

|

RANDAZZO una città medievale |

SALVATORE AGATI | GIUSEPPE MAIMONE EDITORE |

(Sintesi molto documentata sull’evoluzione storica, artistica e sociale del paese, notevole l’iconografia a colori e in bianco e nero). |

|